7月26日至8月26日,为了架起高校学子与千年文化遗产之间的对话桥梁,并探索出一条数字化赋能乡村振兴的创新路径,南京财经大学会计学院“楚汉风华”暑期社会实践团队赴江苏省徐州市徐州博物馆,将“三下乡”的实践课堂设在博物馆,围绕“博物馆里的非遗活化与乡村振兴”主题开展深度调研。

专业跨界:从财务数字到文化数字的思维跃迁

文化遗产何尝不是一种需要被精确核算、妥善管理的特殊资产?我们学习的数据分析、信息系统、资产管理等知识,完全可以应用于文化领域。”这种跨界思维正是本次实践的特色所在。

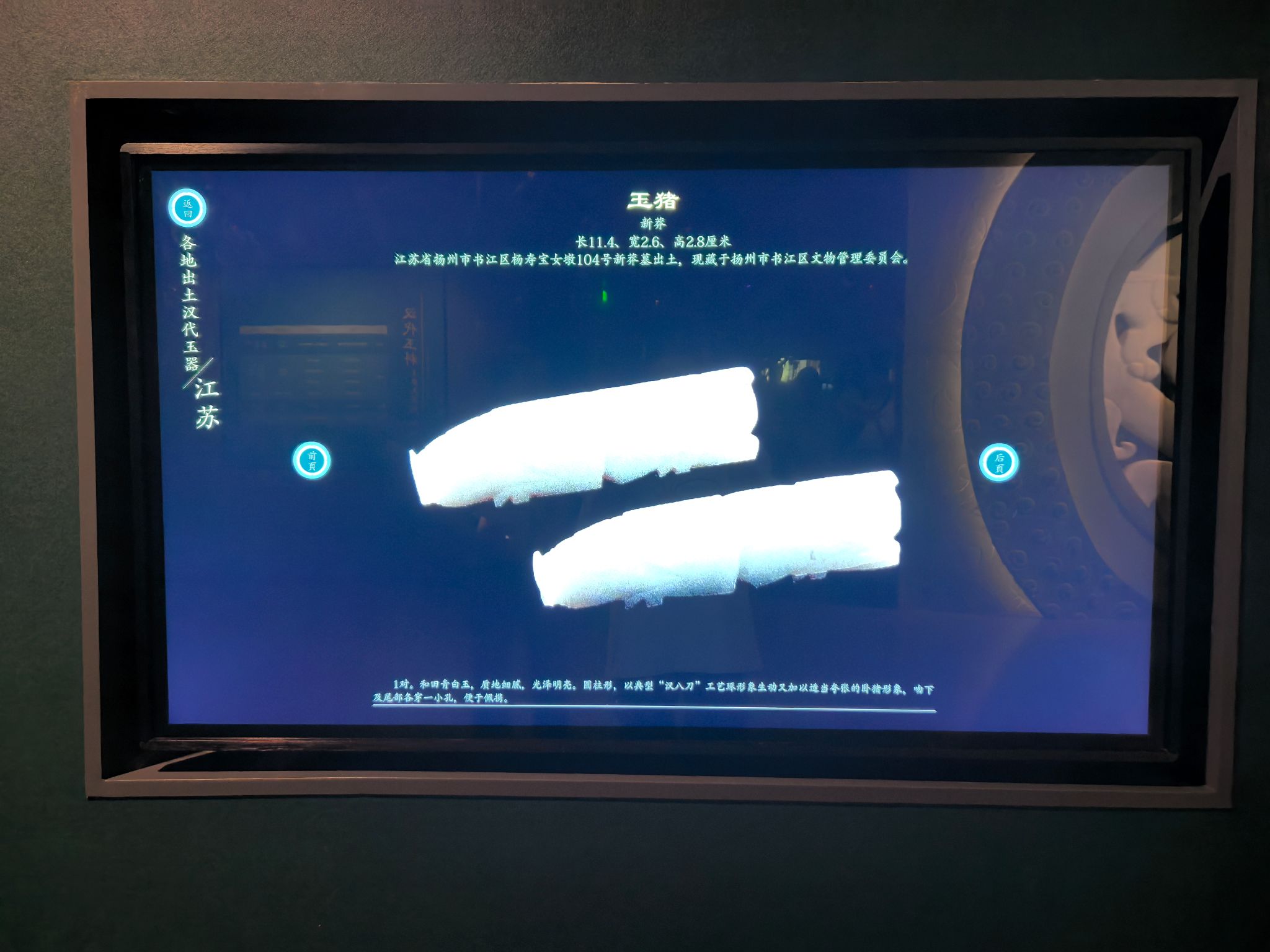

图为藏品数字屏详解 李怡暄 供图

深度沉浸:博物馆里的“多维课堂”

徐州博物馆,这座珍藏了两汉文明的殿堂,成为了实践团最生动的“立体教科书”。在这里,实践不再是走马观花的参观,而是一次系统的、沉浸式的深度学习体验。

在博物馆专家的带领下,队员们首先进行了一次历史的穿越。他们系统梳理了从西汉楚国到东汉彭城国的历史脉络,将书本上零散的知识点串联成清晰的历史轴线。驻足于镇馆之宝“金缕玉衣”前,队员们不仅惊叹于其工艺的精湛,更在专家的讲解中,深入了解了汉代丧葬制度、玉文化以及其背后所体现的“事死如生”的哲学观念。

图为数字屏幕藏品讲解 李怡暄 供图

科技赋能:让文物在数字世界“活”起来

如果说传统的观摩是“知其然”,那么对数字化技术的深度参与,则是团队“知其所以然”的关键一跃。队员们清晰地认识到,在信息时代,让文物“活起来”、“走出去”,必须依靠科技的力量。

在博物馆的数字体验区,科技的魔力被展现得淋漓尽致。队员们通过720°全景影像,可以无限放大观察金缕玉衣上玉片的钻孔细节;借助AI智能修复技术,他们成功复原了一柄汉代铁剑上早已模糊的原始纹样;通过电子显微镜,他们甚至观察到了铁剑的渗碳层结构,推测出其采用了“块炼渗碳”的锻造工艺。

图为展品数字化展示 李怡暄 供图

青年使命:在传承创新中贡献智慧

通过对徐州市部分乡村的调研,团队剖析了当前乡村文化振兴面临的困境:许多乡村坐拥丰富的历史、非遗资源,却“藏在深闺人未识”;文化传播依赖传统渠道,难以触达年轻群体;乡村旅游同质化严重,缺乏文化内涵和核心竞争力。

针对这些问题,团队结合徐州博物馆的数字化经验,提出了一套系统的解决方案:建设“云上乡村”数字平台。建议搭建乡村小程序或数字博物馆,将村史、非遗项目、民俗活动等进行数字化整合,提供线上漫游、文创展示等功能。同时鼓励村民利用短视频、直播进行“非遗带货”,打破地理限制。

发展VR/AR乡村旅游。将文物数字化资源引入乡村文旅项目,打造“汉代文化VR体验馆”等特色项目。开发AR导览系统,让游客通过手机扫描实地场景,就能看到叠加的历史故事和建筑复原图。

建立数字非遗数据库。对乡村传统技艺进行全面的数字化记录,包括高清影像、工艺流程、传承人口述史等,建立可永久保存的数据库。开设线上非遗课堂,扩大授徒范围,吸引年轻人参与。

培育特色文化IP。深入挖掘地方文化特色,设计独特的乡村文化IP,开发系列文创产品,通过社交媒体进行精准营销,讲好乡村自己的文化故事。

图为创新数字化互动 李怡暄 供图

未来展望:让文化种子在乡村生根发芽

实践虽然结束,但团队的探索并未结束。此次实践对团队成员而言,是一次灵魂的洗礼和能力的淬炼。

“我们原本以为这只是次普通的社会实践,”实践团队队长说,“但当我们亲手触摸那些千年文物,当我们看到数字化技术让古老文化重现光彩,当我们思考如何用所学知识服务乡村振兴时,才真正理解了这次活动的意义。”

团队成员正在积极提出建议和策划方案,致力于为非遗项目打造符合当代年轻人审美的新型文创产品和包装方案。团队通过创新设计,努力推动乡村文化在当代社会的创造性转化与创新发展。

这些创新探索已经取得实质性进展。在当地文旅部门的高度重视与支持下,团队提出的多项建议被正式纳入徐州市乡村文旅发展规划,为乡村振兴注入了新的思路与活力。文旅部门相关负责人充分肯定了学生们的前瞻性思维,特别是对其运用数字化手段活化传统文化的创新方案给予了高度评价。

从钻研财务报表到解读汉代玉器,从校园课堂走向广阔社会,这群会计学子通过这次跨界实践,展现了新时代青年创新传承文化的责任担当。他们运用专业知识解读历史,借助数字技术活化文化,以青春智慧服务乡村,在文化复兴与乡村振兴的伟大征程中,用实际行动书写了灿烂的青春篇章。(通讯员 周静怡)