2025年8月20日至28日,南京财经大学艺术设计学院“落笔拾新”暑期实践团队深入南京市梅园新村街道明故宫社区,围绕“风清水绿天蓝梦”主题开展环保公益行动。团队通过环境治理与分类宣传双线推进,在30℃高温中完成绿化带深度清洁、垃圾分类指导等工作,用专业视角探索社区环保新路径。

环境治理:从“表面清洁”到“根源排查”

团队在社区中心广场东侧绿化带发现,居民反映的“花坛飘塑料袋”问题存在反复性。经过连续三日排查,累计清理深埋垃圾12处,其中包含半年未清理的塑料瓶、碎玻璃等危险废弃物。队长郭思怡表示:“绿化带就像社区的毛细血管,表面干净不代表真正健康,需要建立长效巡查机制。”

在清理过程中,团队创新采用“标记-清理-复检”工作法:用彩色胶带标注问题区域,清理后48小时内二次核查。队员马嘉鸿发现,某处反复出现的烟头与绿化带旁快递柜使用率相关,建议社区增设带烟灰缸的快递代收点。

图为队员在清理社区垃圾 郭思怡 供图

宣传创新:从“单向输出”到“双向互动”

针对初期流动宣传遇冷的情况,团队调整策略:将分类知识转化为视觉符号,制作“厨余垃圾变肥料”过程图解;针对老年群体开发“分类顺口溜”手势舞,通过肢体语言降低理解门槛。队员王曦彤分享:“有位奶奶边跳边说'这比广场舞还有趣',主动要求加入宣传队伍。”团队还发现居民存在“分类=麻烦”的认知误区。通过走访20余户家庭,整理出“家庭分类三步法”:厨房设专用桶、客厅用双容器、阳台设回收区。居民李爷爷反馈:“按照这个方法,家里垃圾量少了三分之一,还能卖废品换钱。”

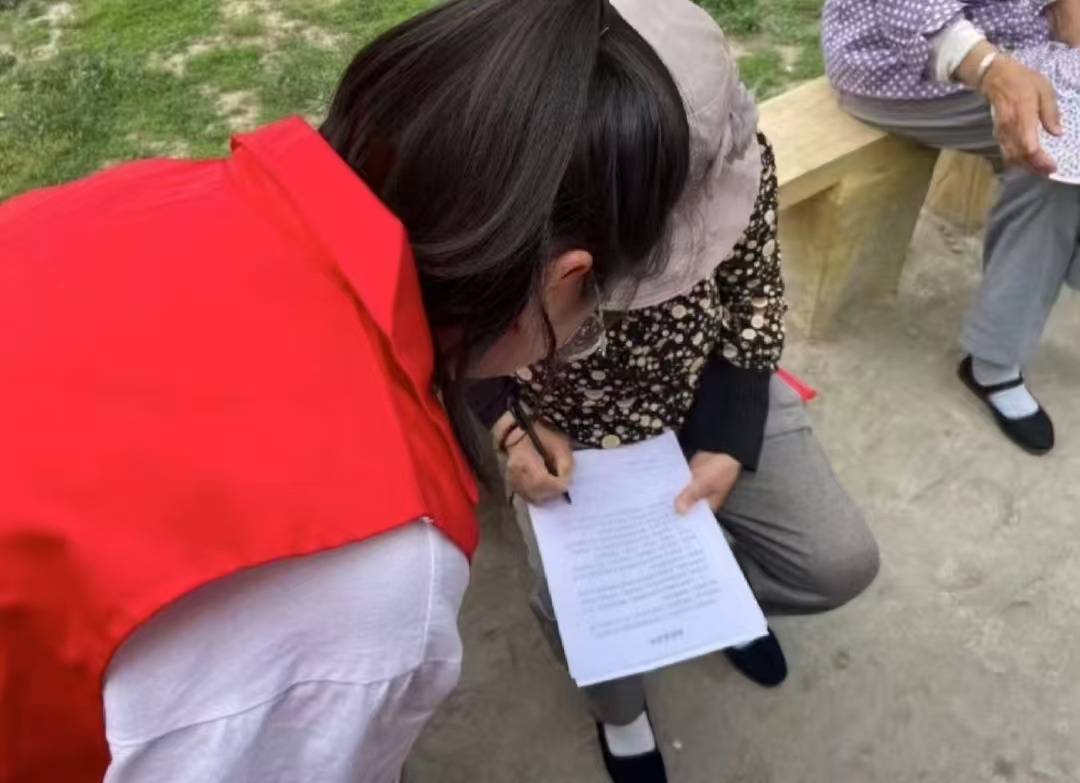

图为队员为社区成员讲解分类内容 郭思怡 供图

专业赋能:艺术设计助力环保传播

作为艺术设计专业团队,成员们将专业知识融入环保实践。设计可重复使用的分类提示牌,用卡通形象替代传统文字标识;制作“环保盲盒”,内含分类指南和种子卡片,居民正确分类三次可兑换种植套装。队员张子茹介绍:“我们希望环保成为有温度的生活方式,而不仅是任务清单。”

在成果展示环节,团队用回收材料搭建“生态艺术装置”,将塑料瓶改造成多肉盆栽,旧纸箱变为昆虫旅馆。居民王阿姨感慨:“原来垃圾真的能变宝贝,以后再也不乱扔了。”

反思与展望:构建环保共同体

团队成员认识到,环保建设需要多方持续参与。计划需要建立“社区环保观察员”制度,定期组织居民代表巡查卫生死角;指导老师指出:“环保教育要像蒲公英,既要扎根社区土壤,又要借助多方风力传播。”

对于未来发展,团队提出“三个延伸”:从单一清洁向生态维护延伸,建立绿化带认养机制;从阶段性活动向常态化服务延伸,与社区网格员结对共建;从校园实践向社会服务延伸,将经验模式复制到更多老旧小区。

活动结束时,正如团队负责人所言:“我们不是来'改造'社区,而是唤醒每个人心中的环保基因。当分类意识成为集体习惯,绿色生活就真正落地生根了。”

五天里,成员们渐渐明白,环保从来不是“我来教你”的单向灌输,而是“我们一起”的双向治愈:当张奶奶举着堆肥说“怪不得月季开得好”,当小朋友拽着队员衣角问“明天还来教分类吗”,那些曾被视作“麻烦”的环保要求,正悄悄变成融入日常的生活习惯。

离开社区的那天,队长郭思怡望着广场上随风转动的分类垃圾桶,忽然想起第一天清理绿化带时的困惑:“我们能做的真的够吗?”现在队长有了答案:环保从不是“改造世界”的宏大叙事,而是“点亮一盏灯”的微小坚持。当居民们开始自觉维护环境,当分类意识渗透进买菜、做饭、丢垃圾的每一个日常,那些藏在枝叶间的塑料瓶、卡在树杈里的风筝线,终会成为记忆里的旧风景。

青春与社区的相遇,从来不是单向的给予。这次实践教会团队的,不仅是如何清理垃圾、如何设计宣传,更是如何用真诚去倾听、用专业去赋能、用耐心去等待。他们知道,五天的行动或许只能带来一时的改变,但当“环保”从一句口号变成一种默契,当每个个体都成为绿色生活的践行者,那些关于“绿水青山”的愿景,终将在社区的烟火气里生根发芽。(通讯员 马嘉鸿)