2025年8月23日,南京财经大学会计学院“蝉歌漫巷,古韵生凉”暑期“三下乡”实践团前往苏州市甪直古镇开展实践活动。此次活动以“探寻水乡生活印记,解码非遗服饰密码”为主题,聚焦古镇千年水乡生活图景,深入挖掘与稻作文明共生的生活智慧,感受非遗文化在日常中的活态传承。

甪直古镇的水乡生活,始终与吴地农耕文明紧密相连。自5500年前崧泽文化时期起,这片土地便开启了水稻种植的历史,而水乡百姓的衣食住行也随之沉淀出独特的地域印记。其中,水乡妇女服饰更是水乡生活的鲜活载体。2006年,甪直水乡妇女服饰被列入中国首批非物质文化遗产名录。这一服饰文化盛行于苏州吴中区东部及昆山部分地区,尽管各地在样式上略有差异,但它们却如同一幅幅灵动的拼图,共同勾勒出吴东水乡的生活底色。

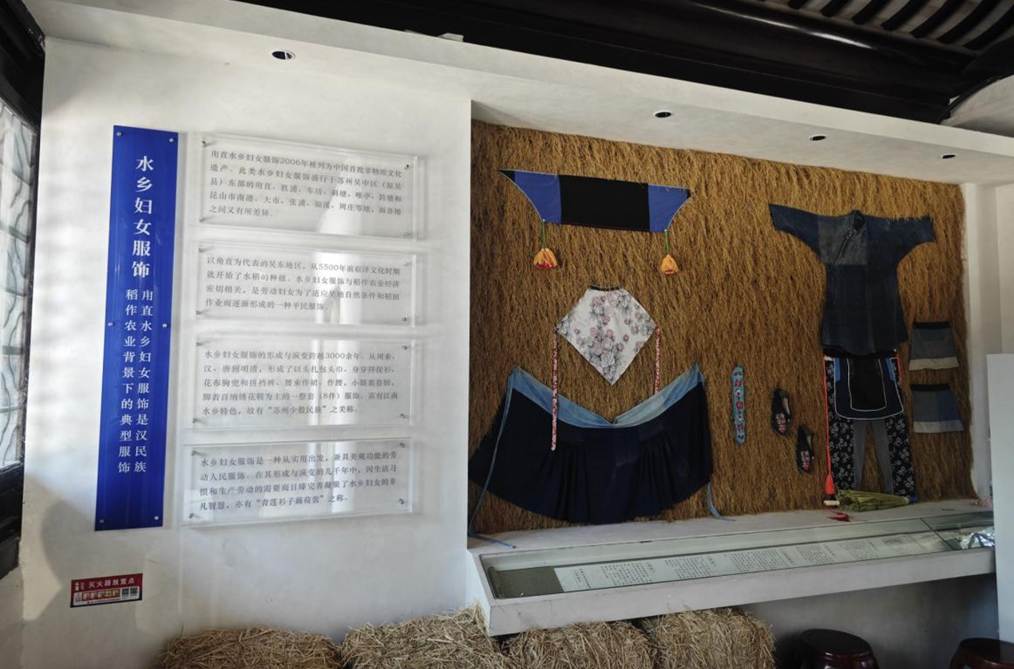

实践团在古镇老街的民俗展厅内,见到了这套被誉为“青莲衫子藕荷裳”的传统服饰全貌:头扎素色包头巾,既防晒又利落;身穿拼接衫,布料拼接间藏着“惜物”的生活哲学;腰束作裙与作腰,方便田间劳作时活动;下身是耐脏耐磨的拼裆裤,脚蹬绣着吉祥纹样的百纳绣花鞋……一整套8件服饰,从实用出发,又兼具江南水乡的柔美韵味,故有“苏州少数民族”之美称。当地民俗专家介绍,这套服饰的形成跨越3000余年,从周秦汉唐到明清,每一处细节都凝结着水乡妇女适应自然条件、便利生产劳动的日常智慧,是稻作农业经济下生活方式的生动写照。

图为水乡妇女服饰。夏黎明 供图

在甪直古镇的民俗展馆与露天展区,实践团邂逅两件“农耕活化石”——展馆内,唐代江东犁的复刻模型静静伫立;院落中,牛耕场景雕塑凝固着千年劳作瞬间。二者串联起水乡耕作“因水制器、人畜共生”的智慧密码,为队员们开启了一扇解码稻作文明技术基因的窗口。展馆中央,江东犁的曲辕如灵动的弧弓,复刻着唐代江南农耕革命的高光时刻。这套诞生于水网间的耕作神器,处处暗藏“与水博弈”的巧思。展柜中,耘荡、秧桶、戽斗等配套农具陈列,恰似一部“水田耕作说明书”——耘荡的弯柄贴合水田弧度,划动间清除杂草又不伤稻根;秧桶浮于水面,农妇俯身分秧时,桶沿水花轻溅,既省力又匀整。这些与江东犁协同的工具,构建起唐代以降江南稻作的“精密生产链”。

图为展馆内江东犁及配套农具展示。夏黎明 供图

转过展厅,院落里的牛耕雕塑将时光拉回鲜活的劳作现场:农人披蓑扶犁,水牛弓背曳绳,肌腱紧绷的姿态里,藏着水乡农耕的生态哲学。凝视雕塑的铜锈与展品的包浆,队员们发现:江东犁与牛耕从未真正“退场”——直至上世纪末,甪直乡间仍能见到改良曲辕犁深耕茭白塘;水牛耕作的身影,至今还在芡实塘边偶现。老人们念叨“江东犁翻的土更透气”,新栽茭白田里,耘荡划水的波纹仍在延续。这种“活态传承”,让水乡耕作的基因密码,牢牢锁在农具的榫卯与畜力的协作里。

图为实践团成员观察牛耕场景雕塑。夏黎明 供图

夕阳西下,实践团成员们坐在河边石阶上,听着老人们讲述“日出而作,日落而息”的水乡往事。队员们纷纷表示,今日的探访让大家读懂了水乡生活的真谛——藏在服饰的一针一线里,浸在农耕的一犁一耙中,更融在代代相传的生活智慧里。作为青年一代,不仅要记录这些珍贵的生活印记,更要思考如何让水乡生活的韵味在现代社会延续。未来,实践团将结合专业知识,探索水乡生活文化的数字化保护与创新性转化路径,让甪直的水乡记忆在新时代焕发新的生命力。(通讯员 钱爽颖)