为深入探寻中华优秀传统文化在新时代的蓬勃脉动,解码其在当代社会焕发新生的路径,南京财经大学新闻与文化传播学院“岁月失语,博物能言”社会实践团队,近日踏上了一场跨越千年的文化寻访之旅。成员们先后深入探访了扬州中国大运河博物馆、盐城市博物馆与上海博物馆,以敏锐的青年视角,近距离解读文物背后尘封的历史叙事,并聚焦于博物馆如何运用创新表达,让沉默的岁月重新“开口说话”。

运河千年,流淌的不仅是水,更是文明的血脉

在扬州中国大运河博物馆,这座依托古老运河而生的崭新殿堂,团队成员沉浸于“运河上的舟楫”“运河街肆印象”等特色展厅。巨幅动态画卷与仿真场景再现,让书本上的运河史瞬间“活”了起来。“站在1:1复刻的沙飞船头,仿佛能触摸到漕运时代的呼吸与脉搏,”团队成员袁心悦感慨,“科技赋能让‘逝者如斯’的大运河变得可触可感,这是对‘流动史诗’最生动的注解。”如何将这种沉浸式体验模式引入年轻人的学习空间,成为大家思考的起点。

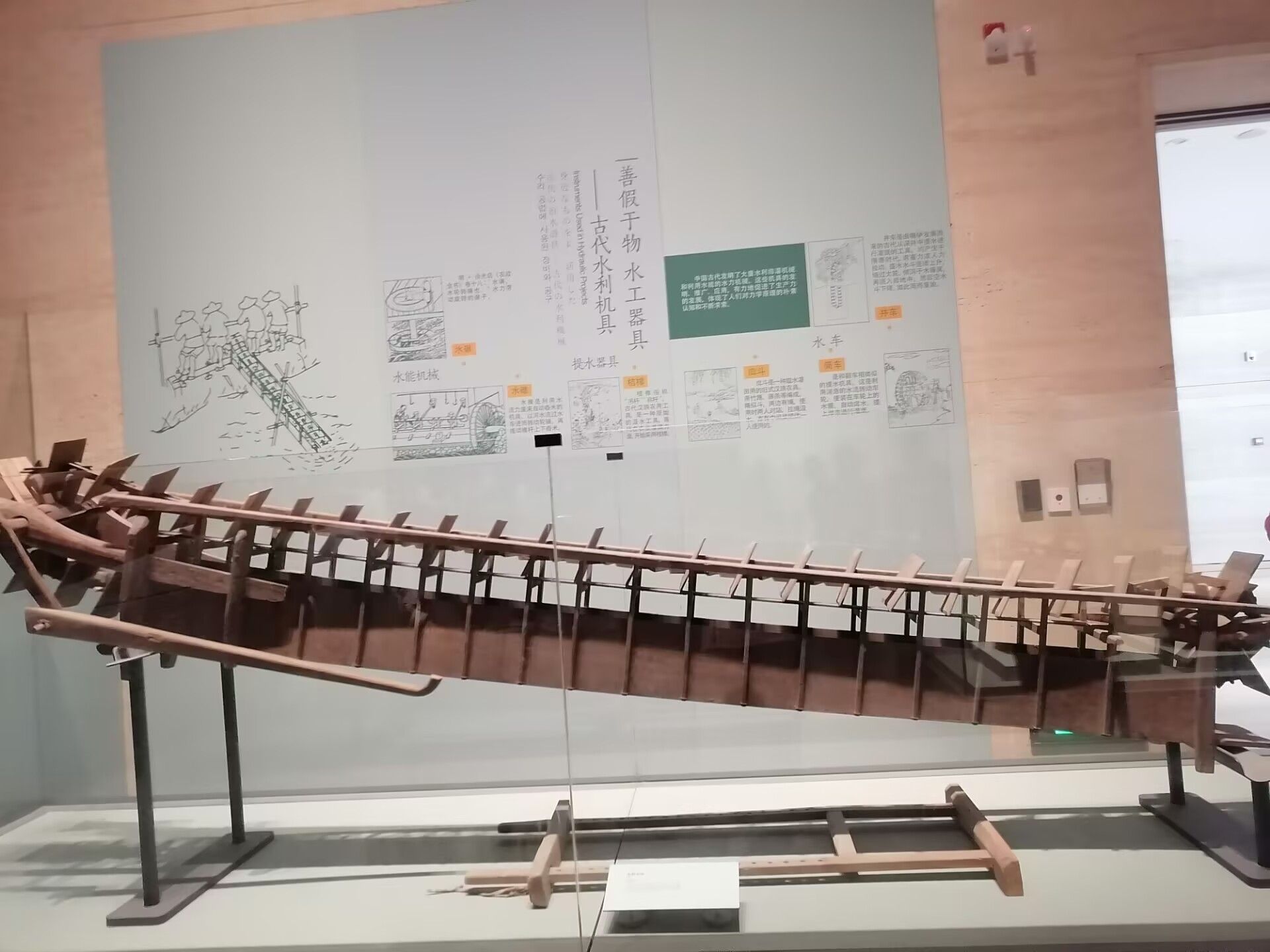

图为龙骨水车 袁心悦 供图

盐阜热土,述说的不止“盐”事,更有不屈的精神

盐城市博物馆则展现了截然不同的地域风貌。从海盐文明的摇篮,到新四军重建军部的烽火岁月,“煮海为盐”的艰辛与“铁军东进”的壮烈深深震撼了团队成员。一件件斑驳的制盐工具、一张张泛黄的革命照片,无声传递着盐阜大地的坚韧品格。团队成员钟明润感慨道:“博物馆在这里,绝不仅仅是历史的‘容器’或‘保管箱’,它更像是一座照亮地方精神特质的灯塔。盐城人民在极端艰苦的自然与社会环境下创造历史、保卫家园的故事,蕴含着一种穿透时空的精神力量,对身处和平年代、同样面临各种挑战的当代青年,具有极其强大的感召力和启示意义。”参观结束后,团队与馆方就红色地方文化资源的“青春化”挖掘与传播进行了深入交流。

图为盐城博物馆展厅 钟明润 供图

海纳百川,汇聚的岂止珍宝,更是创新的力量

行程终点上海博物馆,以其“何以中国”“对话世界”的宏大格局为团队带来思想的碰撞。青铜重器彰显着礼乐制度的威严,明清书画流淌着文人风骨的雅韵。然而,团队成员的目光并未止步于精美的展品本身。队员们此行带着强烈的“活化”探究目的,尤其关注上博在传统文化现代表达方面的前沿实践。在数字化展厅,成员们亲身体验了“云看展”的便捷与深度——高清细节展示、三维立体旋转、专家语音导览,打破了时空限制,让文物“活”在云端。在文创区域,团队饶有兴致地观察那些“出圈”的爆款产品:将馆藏文物元素巧妙融入日常用品,如茶具、丝巾、文具、甚至时尚饰品。“从‘云看展’到文创‘出圈’,上博的经验让成员看到,传统文化不仅能‘活’在馆内,更能‘火’在指尖、‘融’入生活,”团队负责人卢玉旋同学总结道,“这为激活沉睡的文化基因提供了宝贵范式。”

图为上海博物馆文创 卢玉旋 供图

从运河的流动智慧到盐城的红色热忱,再到上海的开放创新,几天的博物馆深度行走,为“岁月失语,博物能言”团队打开了文化传承与创新的多维视野。团队成员深刻认识到,博物馆不仅是历史的保管者,更是连接过去与未来的文化枢纽。如何汲取这些场馆的“活化”经验,将其转化为滋养青年成长、成才的土壤,将成为团队后续深化研究与探索实践的核心课题。岁月虽无声,但每一件文物都在讲述着中国故事,而青年一代,正努力成为这些故事最积极的聆听者、解读者和续写者。(通讯员 袁心悦)