随着我国老龄化进程加快,“吃饭”这件小事,成了越来越多老年人日常生活中的“大难题”。党的二十大报告明确提出“推动实现全体老年人享有基本养老服务”,2025年政府工作报告也强调“加大老年助餐服务”。在这一背景下,助老食堂不仅成为社区养老服务体系的重要一环,更是一项关乎民生温饱与社会和谐的关键工程。为此,南京财经大学公共管理学院“银享养老”团队于8月17日至8月18日深入调研南京市助老食堂,通过刻画服务对象画像、探寻其运营和服务模式等形式,展现助老食堂的现状并思考其未来发展路径。

图为团队成员展开调研地点 陈媛媛 供图

高龄、慢病、独居:助老食堂服务对象画像清晰

团队采用问卷调查形式对南京市助老食堂的使用者展开调研。结果显示,75岁以上高龄老人占比高达53%,其中82%患有慢性疾病,尤其是高血压和糖尿病占比最大。这一数据凸显出老年群体对健康餐饮的刚性需求。此外,独居和空巢老人占比超过50%,多数人月收入在3500元以下,他们在购物时普遍对价格较为敏感。对于患有慢性病的老人,食品的选择更是需要更多关注。“我不能吃太咸,血糖也高,这里有的菜专门标了‘低盐’‘低糖’,我就放心多了。”一位在秦淮区助老食堂用餐的老人告诉成员。

从“吃得饱”到“吃得好”:老年人需求正在升级

同时,团队在调查中发现,老年人对助老食堂的诉求早已不限于“便宜吃饱”。近半数(44.53%)老年人希望提供“个性化健康配餐”,超过三分之一(35.77%)呼吁“送餐上门服务”,还有16.79%的人建议优化无障碍设施。多位老人反映道:“除了吃饭,我们还希望这里能成为一个能聊天、能活动的地方。”数据显示,老年人对菜品价格和营养搭配满意度较高(分别达57.66%和48.18%),但对“活动多样性”和“服务人员友好度”评价普遍偏低,说明精神层面和社会交往的需求尚未被充分满足。

图为外卖小哥在助老食堂取餐 陈媛媛 供图

规范运营,细节处见真情

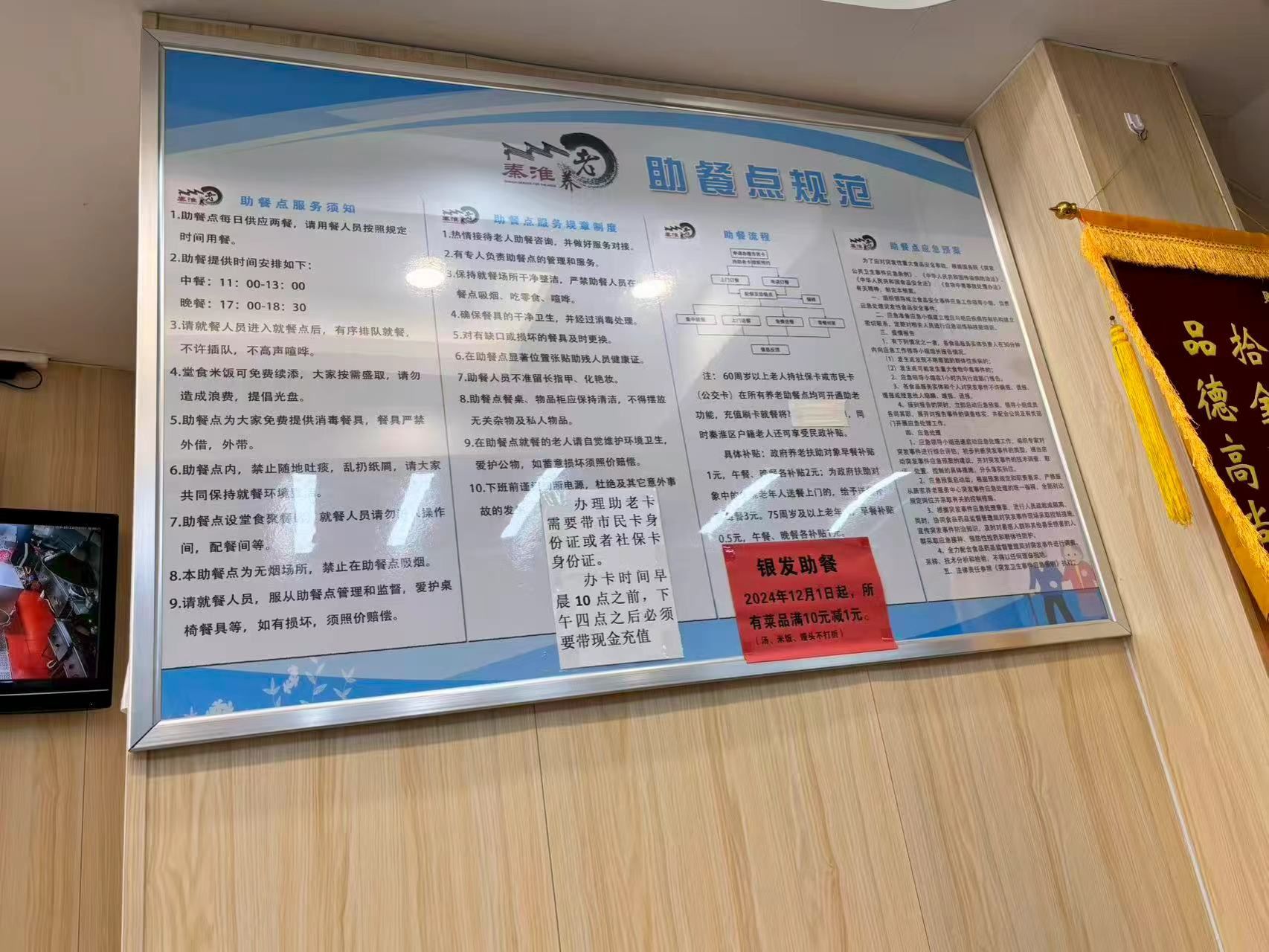

团队成员注意到,助餐点于细微之处尽显对老年人的体贴与关怀:消毒餐具统一免费提供,适老化桌椅摆放整齐且设有扶手,地面做防滑处理,“光盘行动”的宣传海报醒目上墙。助餐点墙面张贴的《服务须知》中明确写道:“本店可免费送汤,请大家按需取用,避免浪费”。一句简单的提示,背后是节约与关怀并重的服务理念。

“我们不仅要让老人吃得好,还要让他们吃得安全、吃得舒心。”助餐点负责人表示。所有工作人员均持健康证上岗,每日对后厨环境和餐具进行严格消毒,食材采购也实行溯源管理,从每一个环节保障老年人“舌尖上的安全”。此外,针对行动不便的老人,助餐点还提供送餐上门服务,让温暖从社区延伸进家门。

图为助老食堂助餐点规范 迪热拉 供图

现实挑战,探索中求突破

在调研中,团队也发现了助餐点面临的一些现实困境。近年来食材价格、人力成本持续上涨,使得维持价格不变压力倍增;专业营养师配备不足,难以实现更精准的膳食服务;目前助餐点以基础就餐服务为主,功能仍显单一。此外,如何吸引更多“年轻老人”——即刚退休、身体尚佳的老年人走出家门、走进社区,扩大服务的覆盖面和参与度,也是运营中的一大难点。

“目前我们的服务对象还是以高龄、独居老人为主,60-70岁的老年人参与度不高。”工作人员坦言,“他们很多还能自理,更渴望社交、文化、娱乐等多元服务。希望能通过增加健康讲座、文体活动等方式,让助餐点不仅是吃饭的地方,更成为社区养老服务的枢纽平台。”

青年智慧,建言服务升级

基于两天的深入观察与访谈,“银享养老”团队提出了一系列针对性建议:开发适合老年人口味的标准化食谱,建立“中央厨房+社区配送”集约化供餐模式,以应对成本压力并提升供餐效率;引入营养师定期驻点指导,开设慢性病膳食定制窗口;拓展非餐时段的空间利用,举办健康讲座、书法班、合唱团等活动,增强社区凝聚力;搭建数字化管理平台,实现线上订餐、营养查询、反馈互动甚至子女远程代订等功能,以科技赋能服务。

“通过此次实践,我们深切体会到助餐服务对于提升老年人生活质量的重要性。”团队成员表示,“我们将把调研成果整理成详细报告与建议案,为社区老年助餐服务的可持续发展贡献青年人的智慧与力量。”

夕阳西下,助餐点内依旧暖意融融。老人们在这里享受的不仅是一餐饭,更是一份温暖、一种陪伴。“银享养老”团队的队员们意识到,助老食堂远不止是一个提供饭菜的场所,它更体现了一种以社区为依托、以人为本的养老方式。它关乎基本民生,也关乎每一位老年人的尊严、健康与社会参与。队员们表示,未来将继续关注老年助餐服务的发展,持续参与社区养老志愿服务,用青春的智慧与行动守护最美“夕阳红”,让这样的温暖陪伴一路延续。(通讯员 王涵仪 张妍)