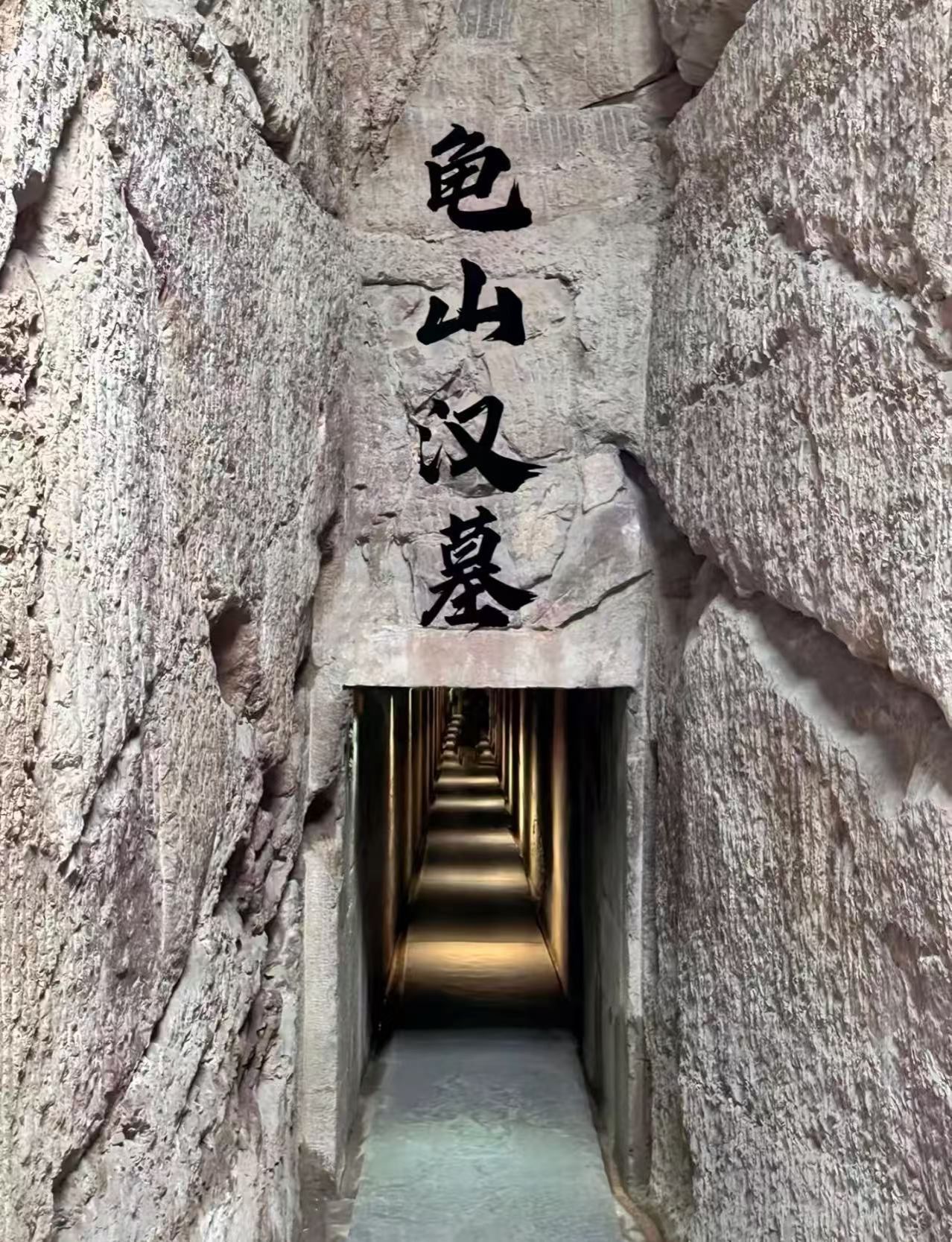

龟山汉墓博物馆门口 刘翔宇 供图

8月17日,为丰富历史文化知识,感受古代丧葬艺术与工程技术的魅力,南京财经大学艺术设计学院“徐州队”前往江苏省徐州市龟山汉墓进行了实地参观。龟山汉墓作为西汉第六代楚王刘注及其妻子的合葬墓,是我国目前发现的结构最复杂、保存最完好的汉代大型石椁墓之一,具有极高的历史、考古和艺术价值。

初见:山腹藏宫阙

龟山汉墓墓道入口处 刘翔宇 供图

站在龟山山脚,眼前的景象与寻常山丘并无二致。直到顺着指示牌走向半山腰,两道深不见底的斜坡才骤然出现在眼前——这便是龟山汉墓的南北墓道。北墓道为楚王刘注所用,南墓道则属于王后,两条墓道平行开凿,长度均约56米,坡度保持在20度左右,仿佛山腹伸出的两只臂膀,将整座陵墓环抱其中。

俯身细看墓道石壁,凿痕清晰可辨,每一道痕迹都深浅均匀,如同机器切割般整齐。讲解员递来的激光测距仪显示,两条墓道的轴线偏差仅5毫米,在完全依赖人工测量的汉代,这样的精度足以让现代工程师惊叹。“古人可能用了太阳影子、悬线坠物等方法校准,”讲解员笑着说,“但具体如何做到,至今仍是未解之谜。”

探秘:石室藏巧思

龟山汉墓棺室 刘翔宇 供图

沿北墓道下行,凉意从脚底升起,与洞外的暑热判若两个世界。墓道尽头的“塞石”是第一道奇观:四块重达数十吨的巨石横亘其间,每块石头都被打磨成契合墓道的梯形,严丝合缝地堵住入口,古人用“石榫”将其固定,即便盗墓者动用蛮力也难以撼动。如今石块已被移至两侧,露出的断面仍能看到清晰的凿刻凹槽,让人联想到当年工匠们挥锤凿石的场景。

穿过甬道,十五间墓室如同迷宫般展开。前室是“会客厅”,四壁打磨光滑,顶部呈拱形,据说这样的结构能分散山体压力,历经两千多年仍无坍塌。东耳室是“厨房”,角落里还残留着陶瓮、铜鼎的痕迹,甚至能看到类似“灶台”的石砌凹槽;西耳室则像“储藏室”,地面上的方形石槽据推测是用来放置粮食或酒水的。最令人称奇的是主墓室,高达4.4米的空间里,四壁垂直度误差不足1厘米,顶部正中央有一个直径约30厘米的圆孔,讲解员说这是“天窗”,既为采光,也暗含“天人相通”的寓意。

在王后墓的一间侧室里,地面上的“石棋盘”吸引了众人目光。棋盘线条由浅槽构成,棋子是打磨光滑的鹅卵石,两千多年前,或许楚王与王后曾在此对弈,笑声透过石壁传向幽暗的地宫。这样的细节让冰冷的石室瞬间有了温度,仿佛能看到两千年前的生活场景在眼前铺展。

解码:文物诉往事

龟山汉墓车马室 刘翔宇 供图

虽然大部分文物已被移入徐州博物馆,但墓中留存的遗迹仍藏着诸多秘密。在北墓道末端的石壁上,一段模糊的石刻文字引起了注意。讲解员说这是“刘注墓志”,文中“楚古尸王幽宫魂灵”等字样,证实了墓主人的身份。更有趣的是,墓志中特意提到“后世贤大夫幸勿扰”,仿佛墓主人早已预见了盗墓的风险,字里行间透着一丝无奈的祈求。

在一间耳室的角落,发现石壁上有几处不规则的凿痕,与其他地方的整齐形成鲜明对比。“这是盗墓者留下的,”讲解员指着一处凹陷说,“他们试图从这里打洞进入,却被坚硬的岩石挡住,可见当年工程质量有多过硬。”而在主墓室的石壁上,还能看到一些细微的彩绘痕迹,虽已褪色,但仍能辨认出朱红、石绿等颜色,推测当年墓室曾装饰华丽,绝非如今这般素净。

工程智慧:超越时代的精度

龟山汉墓最震撼人的,是古人对“精度”的极致追求。从墓道轴线的毫米级偏差,到墓室四壁的垂直平整,再到塞石与墓道的严丝合缝,处处体现着对细节的把控。要知道,汉代铁器虽已出现,但用于开凿岩石的工具仍以青铜为主,在坚硬的石灰岩上完成如此精密的工程,需要的不仅是体力,更是长期积累的数学、力学知识。这种“工匠精神”穿越两千年时光,至今仍能让人感受到震撼。

生死观念:视死如生的哲学

行走在墓室中,“视死如生”的汉代丧葬观念变得无比具体。墓室的布局完全仿照地上宫殿,客厅、卧室、厨房一应俱全,甚至连马厩、厕所都有专门的空间。这种对死后世界的细致规划,反映了古人“灵魂不灭”的信仰——他们相信死亡并非终结,而是另一种生活的开始。王后墓中与生前用品相似的陪葬痕迹,更让我感受到汉代人对家庭、对“永恒陪伴”的重视,这种情感与现代人并无二致。

历史回响:保护与传承的责任

参观途中,看到部分石壁因游客呼吸产生的水汽而出现风化,心中不禁泛起一丝担忧。讲解员说,如今墓内已安装了恒温恒湿系统,工作人员定期用特殊材料加固石壁,就是为了让这座文化瑰宝能留存更久。这让我意识到,历史遗迹不仅是“过去的存在”,更是需要我们守护的“活着的历史”。每一次小心翼翼的参观,每一个保护文物的举动,都是在为文明的传承添砖加瓦。

此次实践,团队成员近距离触摸到了两千多年前的历史。古人在没有先进技术的条件下,凭借智慧和汗水创造出如此宏伟的工程,成员们感受到了历史的厚重,更激发了心中对古代文明的敬畏之心。(通讯员 王宇翔)