2025年8月11日下午,为了解红色粮食故事、厚植家国情怀、传承红色基因,南京财经大学食品科学与工程学院“探寻红色粮食印记”实践团队的队员们走进淮海战役纪念馆, 通过珍贵文物、数字技术和亲历者口述,深入探寻这场“小推车推出来的胜利”背后的粮食保障故事,解码543万支前民工用独轮车碾出的历史轨迹。

独轮车上的“移动供给线”

走进纪念馆“人民支前”专题展厅,一辆斑驳的木质独轮车静静矗立在中央展台。车架上深深的勒痕、磨损的车轮,无声诉说着那段烽火岁月。“这辆山东莱阳支前车队使用过的独轮车,曾连续运输48天,行程1500余里。”讲解员介绍道。

图为团队成员体验小推车。董硕 供图

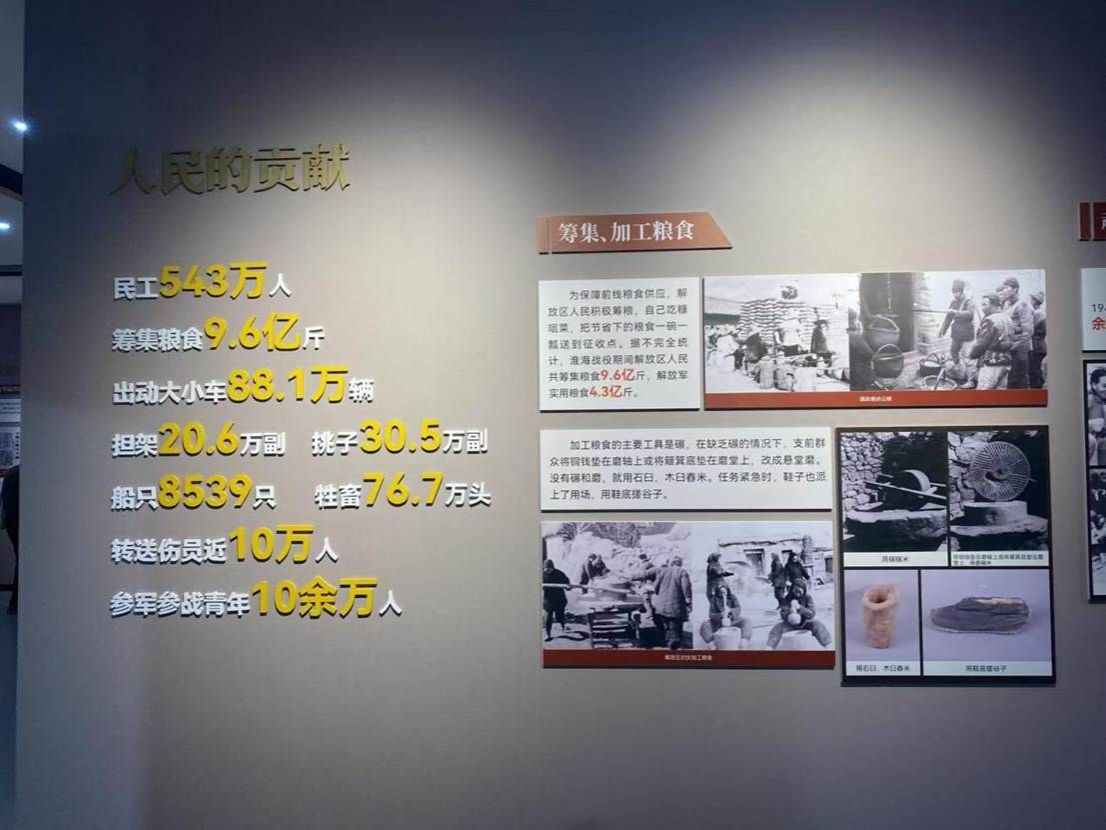

队员们在调研笔记中详细记录着一组震撼数据:战役期间,华东、中原、华北三大解放区共动员支前民工543万人次,相当于当时解放区总人口的3%;运送军粮9.6亿斤,若用载重5吨的卡车运输,需要9600辆卡车连续运送30天;为前线将士做军鞋300万双,若首尾相接可达600公里。

图为小竹竿背后故事讲解。董硕 供图

“这根竹竿记录着支前民工推车走过的3000里路。”讲解员向同学们展示刻满地名的“支前竹杖”,竹杖上88个深浅不一的刻痕,记录着支前民工跟随华野四纵队转战苏鲁豫皖的3000里征程。最危险的一次,运输队在冰面上遭遇敌机扫射,支前民工们用身体护住粮袋,最终30人的队伍有6人牺牲。队员们动容地说道:“原来‘全民支前’不是抽象概念,是数百万普通百姓一步一个脚印走出来的,其背后是一条条鲜活的生命英勇献身的壮举。”

图为队员们看“人民的贡献”的数据。董硕 供图

团队成员们看着展馆内陈列的一个个的惊人数据,内心波澜不断。队员们明白,是这些具象化的数据让抽象的历史变得触手可及。

科技还原“前后方一体”战勤体系

在数字展区,VR技术重现了当年“前后方联动”的场景:山东妇女在油灯下连夜碾米磨面,豫东民工队冒着敌机轰炸抢修运输线,炊事员在战壕里用“三快”(快做、快送、快分)方法保证热食供应。

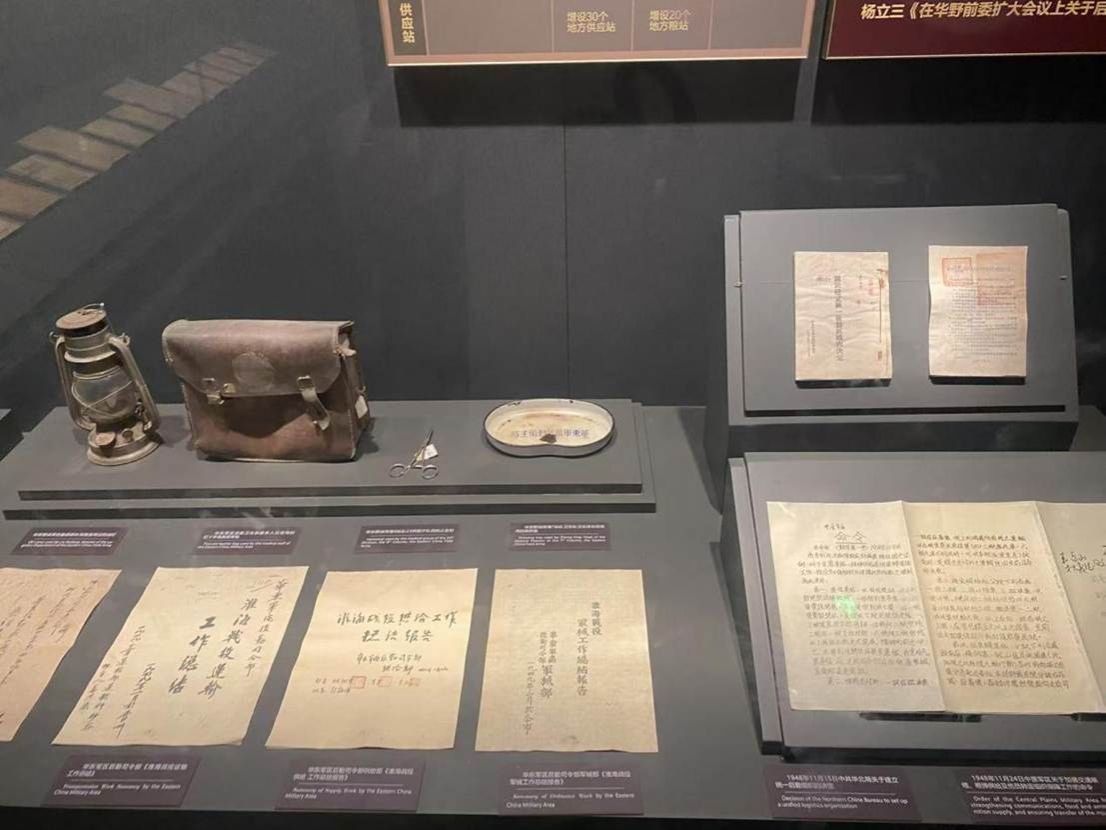

图为淮海战役供给报告等资料。董硕 供图

最震撼的是看到《华中支前司令部档案》原件,文件显示当时建立了一套“站哨式”转运系统,每30里设中转站,确保粮食从后方到前线最快只需48小时;并且细则规定:“每30里设转运站,每站配医护、修车、炊事三组;粮袋要装七分满,便于搬运;雨雪天需用蓑衣遮盖......”如此精细的战勤标准,让队员们都叹服不已。

档案显示,当时建立了一套严密的“站哨式”转运系统:后方筹集→县区集中→转运站分级输送→兵站分配→火线送达。通过这个系统,粮食从山东解放区到淮海前线最快只需72小时。纪念馆最新发现的《某运输队日记》记载:1948年12月,一支200人的运输队曾创造一昼夜徒步运送120里的纪录。

青春感悟:独轮车推来的精神启示

来到环海战役纪念馆,当成员们真正触摸到那辆独轮车上的岁月痕迹时,历史课本上的文字突然变得鲜活起来。在离开的路上,队员们分享着自己的感受,队员郑方圆说道:“独轮车推的不只是粮食,更是一个民族的希望。543万不是冰冷的数字,而是543万颗赤诚的心。今天的我们享受着先辈们用血汗换来的和平,更应当思考如何传承这份担当。”

“最触动我的是那些支前民工的平均年龄。”另一个队员田凤瑶展示调研数据,“民工中35%都是18-25岁的青年,和成员们一样的年纪。当年支前民工在推独轮车保家卫国,今天的大家又该用怎样的方式报效祖国?”

所以人民是历史的创造者,战争的伟力之最深厚的根源存在于人民之中。新时代青年应记住党的力量源泉,记住青年一代的使命担当,将这种依靠群众、服务群众的立场方法运用到学习和工作中,这才是对历史最好的致敬。(通讯员 向珊 董硕)