为赓续红色血脉,厚植家国情怀,2025年8月14日,南京财经大学艺术设计学院“比奇堡贵族”团队赴江苏省江阴市蒲村新四军六师驻军纪念馆,以实地研学之举,探寻铁军足迹,让革命精神在青春眼眸中焕发时代光彩。

图为新四军重建军部专题展陈区 戴文星 供图

图为新四军重建军部专题展陈区 戴文星 供图

烽火故地:铁军精神的物化见证

蒲村新四军六师驻军纪念馆,静峙于江阴长泾蒲市村一隅,其址原为1940年新四军六师师部驻地。当年,谭震林将军率部屯驻十四月,于枪林弹雨中运筹帷幄,指挥大小战役逾百次,为苏南抗日根据地的存续筑牢根基。馆内千余件文物史料,或为烽火中的枪械文书,或为军民相济的寻常物件,皆以沉默的肌理,镌刻着那段山河破碎中坚守抗争的峥嵘过往,实为承载铁军精神、映照革命初心的鲜活注脚。团队成员沿青石板路进入纪念馆,馆内保存完好的木门与陈设还原了1940年的历史场景。

图为馆内正门处以谭震林为首的新四军将士群像 戴文星 供图

图为馆内正门处以谭震林为首的新四军将士群像 戴文星 供图

探寻:在历史肌理中触摸铁军魂脉

队员们拾级而入,首见以谭震林为首的新四军将士群像,眉目间英气凛然,似仍带着当年誓破楼兰的决绝。转过群像,史料陈列区的展柜次第铺展,泛黄的电文手稿上,墨迹因岁月晕染略呈模糊,却掩不住字里行间的坚毅——“死守阵地,寸土不让”的指令,“筹粮济民,勿扰乡邻”的嘱托,字字皆从烽火中走来。随后,在讲解员的带领下,成员们走进展馆。馆内珍藏着100余件新四军抗战文物、史料、藏品和书画作品,分设“抗战燃烽火忠魂铸铁军”“日寇犯长泾泾水腾怒涛”“铁军驻长泾抗日奏凯歌”等多个主题展厅,全面还原了抗日战争时期长泾地区的抗日斗争历程。

在史料陈列区,一份份珍贵的文件、一张张泛黄的照片,系统地勾勒出当年新四军六师在蒲市村的战斗历史脉络。讲解员详细讲述了新四军六师将士们在艰苦的条件下,不畏艰险、舍生忘死,与日本侵略者展开浴血奋战的英勇事迹,以及他们与当地百姓军民鱼水情深的感人故事。成员们深刻感受到,“铁军精神”并非空洞的口号,而是先辈们用鲜血和生命铸就的精神丰碑。

图为新四军六师师部通讯场景复原陈列 戴文星 供图

图为新四军六师师部通讯场景复原陈列 戴文星 供图

接着,成员们来到了新四军六师师部旧址。青灰色的建筑外观质朴而厚重,旧址内,布满划痕的办公桌、掉漆的木椅以及昏黄的台灯等旧物,仿佛让大家看到了当年谭震林等老一辈革命家在这里为革命事业操劳的身影。队员中有人看向桌沿,视线掠过那些深浅不一的刻痕——那是无数个不眠之夜,将士们攥紧笔杆时无意识留下的印记。“原来‘向死而生’不是一句空话,是他们真真切切走过的路。”有队员低声慨叹。在讲员的讲解下,同学们了解了这段可歌可泣的烽烟历史,让人仿佛穿越时光,重回那段充满血与火的战斗岁月。在村内,到处可见的墙绘,也在默默讲述着《新四军在长泾》的难忘故事。

行至展区末端,一面“烈士名录墙”赫然在目,密密麻麻的名字如星辰般排列,许多名字旁标注着“生卒年不详”,只留下“牺牲于某战役”的简注。讲解员指着其中一位19岁战士的名字说:“他参军时只说‘家在苏南’,牺牲时怀里还揣着没寄出去的家信。”队员们久久伫立,无人言语。阳光透过窗棂落在墙面上,那些名字仿佛活了过来,与展柜里的勋章、战地日记、群众赠送的锦旗遥遥相望,共同诉说着:红色基因从不是抽象的符号,而是由无数这样的生命,以热血与信念浇筑而成的精神长河。

走出故地:薪火绵延的精神回响

走出纪念馆,午后的阳光穿过枝叶,在青石板路上投下斑驳光影。队员们并肩慢行,一路无言,却似有股暖流在彼此心间涌动——那些展柜里的电文、墙上的名录、旧址里的陈设,此刻已不只是冰冷的物件,而是化作了可感可触的精神坐标,让“铁军精神”从课本上的铅字,变成了流淌在血脉里的温热力量。

回望那方静静矗立的院落,忽然懂得:所谓红色基因,从不是遥不可及的传说,而是藏在每一份坚守里的执着,每一次冲锋中的勇毅,每一页史料里的赤诚。它是谭震林将军案头未竟的手稿,是无名战士胸前磨亮的徽章,更是如今青年眼中不灭的光亮。这场研学,让大家真切触摸到历史的温度,明白传承从不是简单的复述,而是要让那些熔铸在岁月里的信念,成为指引前行的罗盘。

此行终有尽时,然精神传承未有穷期。“比奇堡贵族队”的成员们深知,深化党史学习教育,从来不止于踏访旧址、聆听故事,更在于将这份红色感悟融入日常——在书桌前深耕学业时,想起先辈们在战火中仍不忘学习的坚持;在面对挑战选择退缩时,念及战士们“向死而生”的勇毅。当红色基因真正内化为青春的底色,便是对那段烽火岁月最好的告慰,亦是让革命精神在新时代生生不息的动力。(通讯员 朱彦蓉)

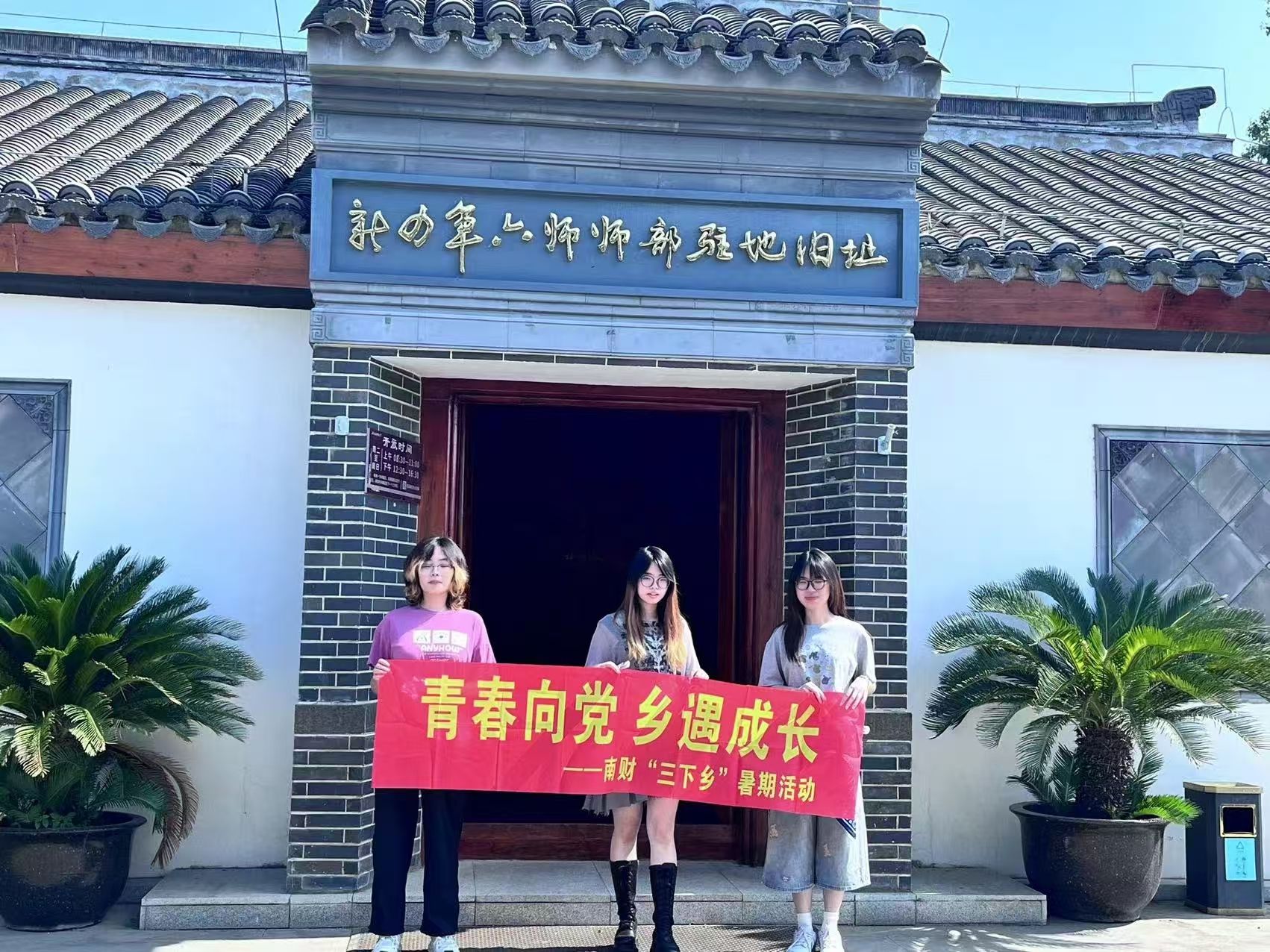

图为团队成员在门口的合影 戴文星 供图

图为团队成员在门口的合影 戴文星 供图