为深入学习红军精神,传承红色基因,8月6日,南京财经大学法学院“红色历史传承队”来到了江苏如皋中国工农红军第十四军纪念馆进行调研学习。

场馆掠影:革命记忆的空间载体

中国工农红军第十四军纪念馆坐落于这片红色热土之上,承载着厚重的革命历史。该馆专为铭记红十四军的英勇事迹而建,翔实记录了这支军队在土地革命时期的奋斗历程。作为爱国主义教育基地,纪念馆不仅是历史的见证者,更是精神的传承者。

图为纪念馆大厅红十四军游击区域图 张凯雯 供图

纪念馆直观地向后人讲述着革命先辈们的崇高理想与坚定信念,激励着一代又一代人不忘初心,继续前行。在这里,每一件展品、每一处场景都诉说着不朽的革命传奇,让人深刻领悟到红色政权来之不易、新中国来之不易。

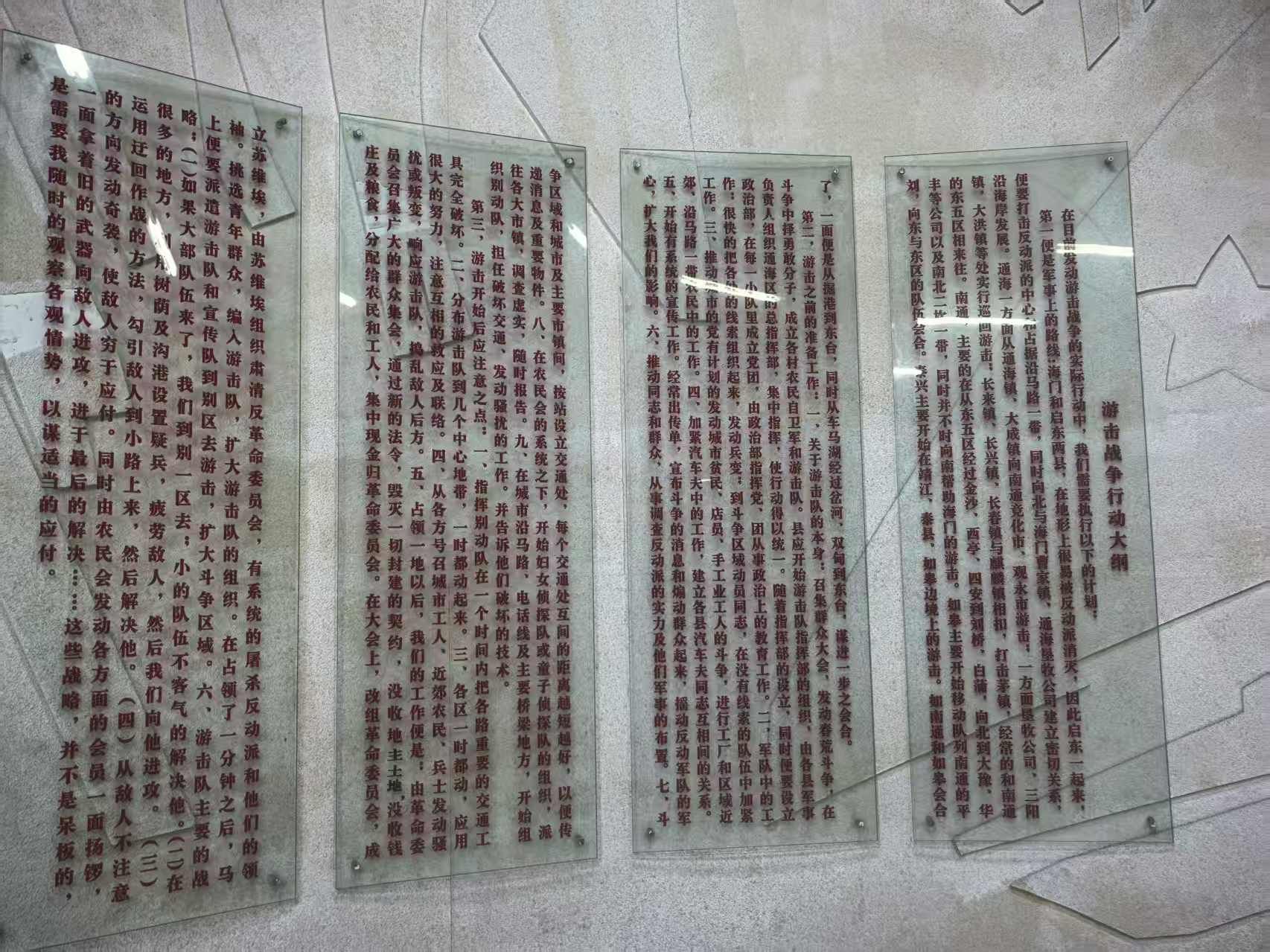

图为游击战争行动大纲史料 田驰涵 供图

文物解码:沉默史料的精神言说

纪念馆内的每一件文物都是凝固的历史切片,承载着无声却震撼人心的故事。展柜中陈列的汉阳造步枪枪管布满锈迹,膛线深处残留着经年的火药残渣,这把普通士兵使用过的武器,曾参与过多少次生死较量?枪托上刻画的模糊符号或许是战友间的暗号,又或是战斗中匆忙留下的印记。

除却展柜中的文物,纪念馆通过史料的呈放,进一步将党带领农民们占领土地建立政权的历史铺展开来。枪声未落而土地已丈量,契约已焚毁,粮食已分秤,在子弹呼啸中让农民第一次摸到公章的温度而非等胜利后再施舍,这些文物史料无一不体现了党带领人民突破重围的坚定与决心,让每一个前来瞻仰的人民体会到了“群众路线”这四个字的分量。

这些文物并非冰冷的展品,而是连接过去与现在的媒介。当手指轻触展柜玻璃,仿佛能感受到百年前的温度——那是握枪的手茧、缝补衣物的指尖、书写家书时的颤抖。它们以物质形态证明:所谓“革命理想高于天”,正是无数平凡个体用血肉之躯托起信仰的重量。

思辨碰撞:历史现场的思想激荡

站在历史长河的此岸回望,许多问题自然而然涌现:为何一群衣衫褴褛的农民能够凝聚成摧枯拉朽的革命力量?理想主义的激情如何在残酷的现实中存续?展厅一组对比数据引发深思:红十四军初创时仅有数百人,却在两年内发展到数千人规模,但最终存活率不足十分之一。这种看似矛盾的增长与消亡并存的现象,恰恰揭示了革命的本质——既是群体的选择,更是个体的觉醒。

图为红十四军时期革命烈士影像 田驰涵 供图

有人发问“如果知晓必然失败,还会选择抗争吗?”答案藏在那些年轻烈士的照片里——眼神充满超越年龄的坚定。或许真正的革命精神,正源于明知不可为而为之的勇气,以及对公平正义近乎固执的追求。

精神淬炼:红色基因的时代回响

这次对红十四军纪念馆红色历史的传承研究无疑给予了团队成员们一场红色精神洗礼。从斩木举义到革故鼎新再到金戈铁马、野火春风,红十四军虽然最终行动失败,但广大人民群众却继承和发扬了红十四军大无畏和百折不挠的革命精神,在抗日战争和解放战争中谱写了一曲曲壮烈而不朽的英雄赞歌。

历史不是玻璃柜里的静物,而是随时可以共振的声波。从“看见”到“听见”的过程,团队成员们感悟良久,纷纷分享了自己曾经参与过的红色历史研学活动。这些红色精神并非豪言却能予人跨越时空的叮咛,激励广大人民群众聆听历史的脉搏,与时代共振,开创崭新的未来。

图为队员们在纪念馆外的合影 刘日欣 供图

走出纪念馆时夕阳斜照,碑廊上密密麻麻的英烈姓名泛着金光。先辈们用生命答出了救亡图存的答卷,新时代的青年人则要用奋斗书写民族复兴的新篇。红色基因不是博物馆里的标本,而是流淌在血液中的使命代码,等待着每一代人去解码、重构、升级。(通讯员 田驰涵)