2025年7、8月,南京财经大学法学院“眺望土地,筑梦乡途”社会实践团队前往江苏省镇江市句容市西秋圩与后培杆等地,围绕“高新技术在农业农村中的应用现状”开展为期三周的实地调研与实践。团队通过走访农户、实地体验与深度访谈,试图从田间生产的具体情境中观察农村科技发展的现实状态与未来可能。

此次社会实践活动共分为三个阶段开展。7月14日至18日,团队前往实践地进行初步勘察,通过入户走访了解当地农户在种植过程中所使用的技术手段,重点关注无人机植保、水肥一体化系统等技术在本地农业中的应用状况与适配难点。同时,团队还就农业现代化发展趋势与村民进行交流,传播高新农业理念。

7月19日至23日,团队成员进入田间地头,跟随农户实际参与耕作环节,体验施肥、锄草、灌溉等基本农业生产流程。在农户指导下,部分成员尝试操作无人机进行喷洒施肥,对比感受传统耕作与科技介入之间在效率与劳动强度方面的差异。

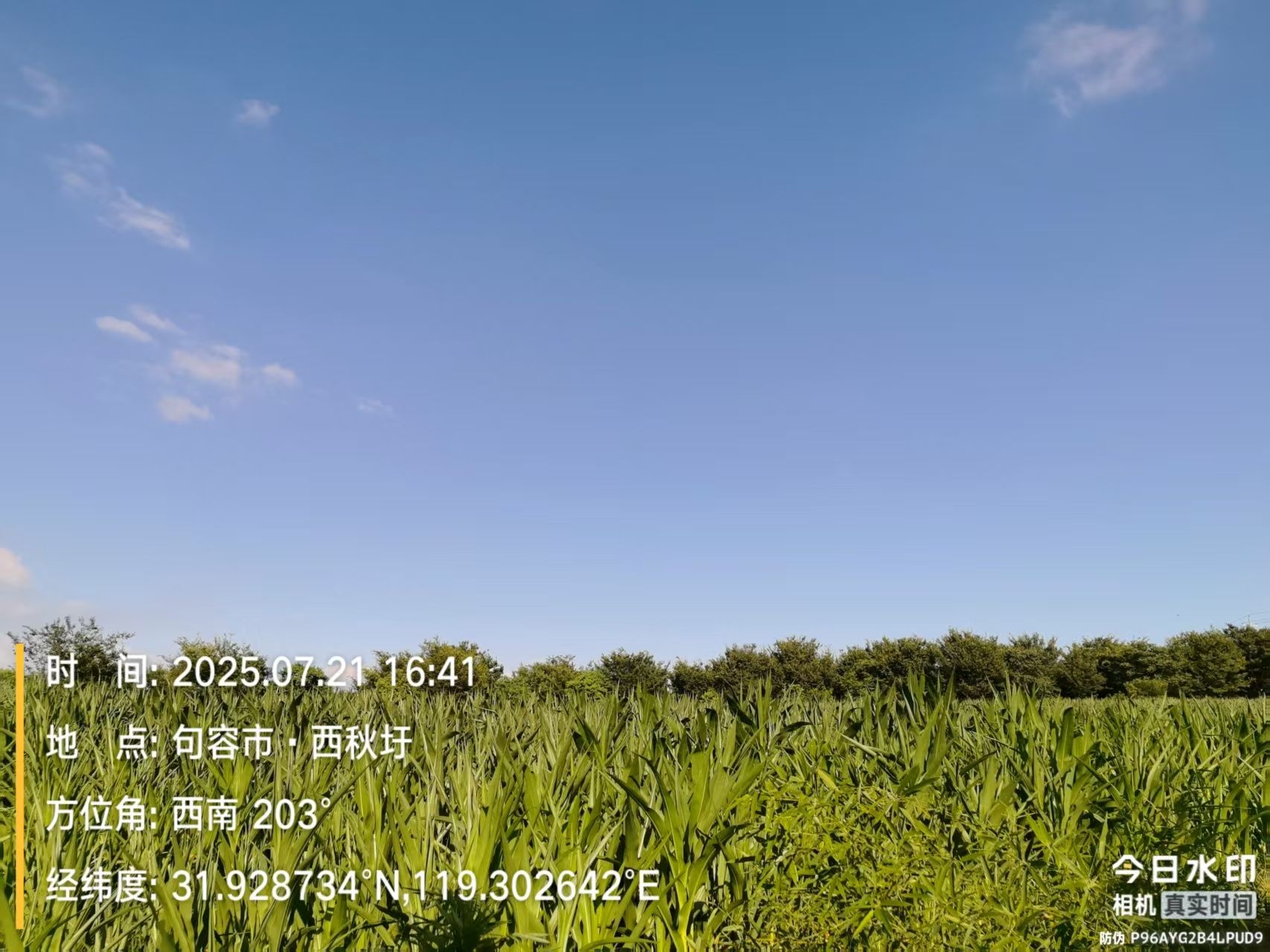

图为西秋圩村农田一景,作物生长旺盛 张婉盈 供图

7月24日至8月12日,团队围绕前期收集的信息和实践过程中的所见所感展开集中研讨。成员们共同梳理实践过程中发现的主要问题与现象,与部分村民开展回访,进一步听取他们对新技术接受度的反馈,探讨未来农业技术推广的可能路径与策略。

调研发现,当前高新技术在部分地区农业生产中已具雏形,但整体应用仍显不足。句容西秋圩村和后培杆村的多数农户仍以传统人工操作为主,仅有少部分试点区域使用了无人机施肥等初级智能化手段。从生产角度看,农业正面临“人工成本高、管理效率低”的结构性问题;而从环境角度看,粗放式施肥与灌溉模式也对耕地与水源提出挑战。

图为西秋圩村玉米田,农作物处于成熟关键期 张婉盈 供图

多位农户表示,高新技术“好是好”,但“用不起、不会用”是最大障碍。一方面,部分先进设备如物联网灌溉系统对地块标准化要求较高,丘陵、小块地形难以适配;另一方面,高昂的设备购置与运维费用,也让小规模农户心存顾虑。团队了解到,一套完整的智能监测系统动辄数万元,无人机设备单价超过十万元,即便有政策补贴,仍有较高门槛。

此外,技术人员短缺也是一项现实问题。部分村庄缺乏能够长期驻点、协助农户使用与维护设备的技术力量;而留守的老年劳动力对智能化农业持观望态度,对操作界面、故障处理普遍不熟悉,制约了设备的正常运行与推广。

图为后培杆村开阔农田,尚未引入自动化灌溉设施 张婉盈 供图

调研也发现积极变化。作为数字农业试点地区,句容市部分村庄已建设了水肥一体化系统、北斗导航耕种平台等示范项目,初步探索出一套可借鉴的模式路径。在采访中,一位种植户表示,使用北斗导航耕作后,“播种更均匀了,也省了不少时间”。也有青年返乡创业者开始尝试直播卖菜、手机远程管棚,逐渐形成以高新技术为支撑的农业新业态。

图一至图三分别呈现了西秋圩与后培杆的农业实景。从图中可见,当地农田面积广阔,地形较为平整,具备一定的高新技术适配条件,但目前基础设施仍较薄弱,仍有进一步建设空间。图像也展现出当前田间作业以人工为主的现状,与高效农业目标之间存在差距。

通过此次调研,团队成员深入了解了高新技术在农业农村的应用现状及面临的现实困境,亲身体验了传统农业劳动的艰辛,也感受到科技赋能的重要性。队员们意识到,推动农业现代化不仅需要技术,更需要理解、适配与信任。未来,团队将持续关注乡村发展动态,发挥专业优势,为农业科技的普及与落地贡献青年力量。(通讯员 徐筠瑶)