2025年8月,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,南京财经大学营销与物流管理学院“青颂和平”暑期社会实践团队走进上海淞沪会战纪念馆和侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,通过实地调研、史料研读、场馆访谈等形式,深入探寻80年前淞沪会战的历史细节,感悟中华民族在危难之际的抗战精神。

8月9日,“青颂和平”团队赴上海淞沪会战纪念馆开展实践重温抗战历史传承爱国精神。在纪念馆内,队员们沿着“血火熔城”“举国之战”“历史回响”等展区缓缓前行。泛黄的战报、锈迹斑斑的步枪、凝固着弹痕的墙体残骸,以及动态复原的战场场景,将1937年那场持续三个月的悲壮会战生动铺展在眼前。

图为团队成员参观战时坦克和大炮 刘琪文 供图

在调研前,团队重点研读了“四行仓库保卫战”相关史料,来到馆内通过对比日军作战地图与中国军队布防图,大家直观感受到谢晋元团长率领“八百壮士”坚守四行仓库时的战略抉择与必死决心。

为更深入理解淞沪会战的历史意义,团队采访了馆内工作人员,结合馆内“战时民众支援前线”展区的实物——包括市民捐赠的棉被、工人赶制的军服、学生手绘的宣传画,为团队成员详细讲述了战时上海民众与军队同仇敌忾的故事。工作人员还特别提到“当时上海的工厂昼夜赶制武器,学生们组成战地服务团运送伤员,甚至不少外籍人士也加入了支援行列。这场战争不仅是军队的战斗,更是全民族的抗争。正是这种抵抗精神,成为后来南京市民暗中救助同胞、坚守人性底线的精神底气。”这也为团队后续赴侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的调研埋下伏笔。

图为团队成员在纪念碑前拍照留念 刘琪文 供图

结束上海调研后,“青颂和平”团队马不停蹄前往南京,结合淞沪会战与侵华日军南京大屠杀的历史场景,探寻中华民族从“血火苦难”到“和平崛起”的精神脉络。

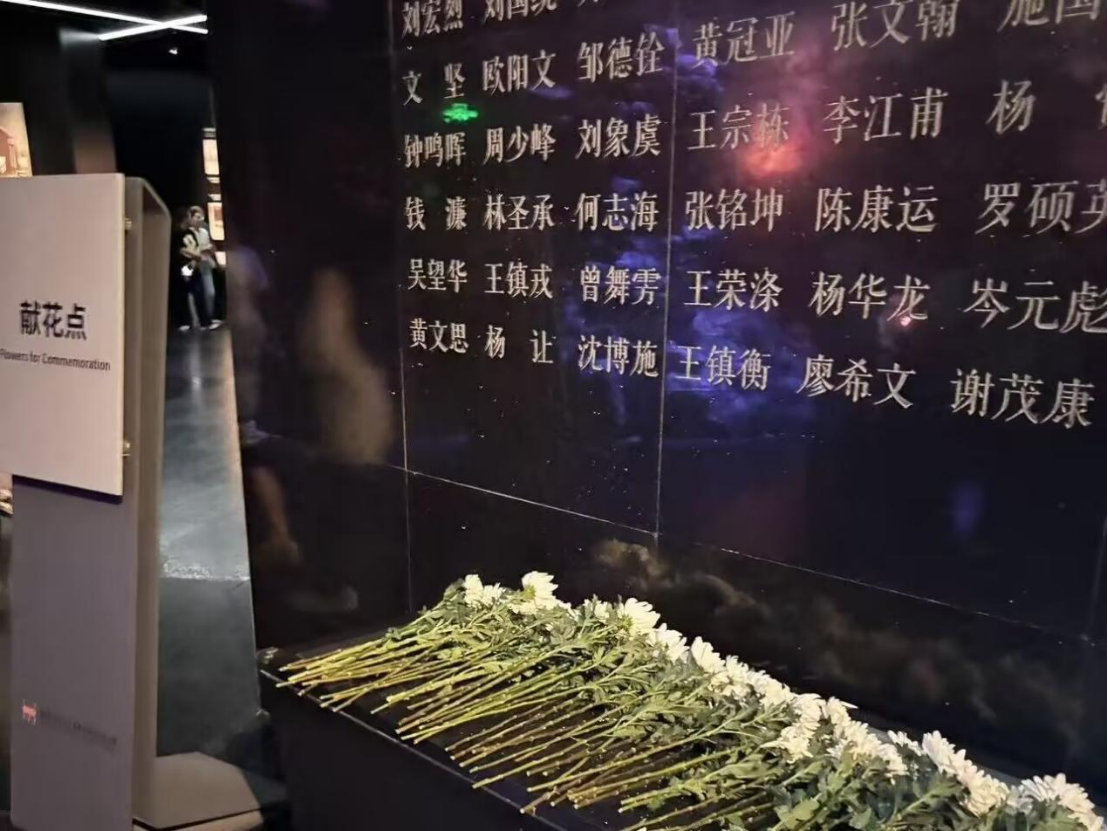

8月10日,团队成员来到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。入口处的“12秒”水滴声在寂静的场馆中回荡——每12秒,就有一位遇难者的名字在电子屏上闪现,这象征着1937年那段黑暗岁月里生命的飞速流逝,让团队成员们瞬间感受到了历史的沉重。大家在“万人坑”遗址前久久驻足,泥土中残留的骸骨、孩童的鞋子碎片,无一不在无声诉说着当年的暴行,让成员们的心情格外沉重。

图为团队成员为遇难同胞献花 王若希 供图

在参观梳理过程中,团队发现了淞沪会战与南京保卫战之间紧密的关联:淞沪会战后期,部分撤退的中国军队参与了南京守城作战,虽因兵力、装备上的巨大差距最终失利,但仍在紫金山、雨花台等地与日军展开了殊死搏斗。

同时,纪念馆“国际安全区”展区的一组档案引起了团队的注意:拉贝日记中记录的救助细节、魏特琳日记里对难民的牵挂、金陵女子文理学院师生掩护平民的事迹……这些义举与淞沪会战中上海民众支援前线的场景形成了跨越时空的呼应,让成员们深刻感受到了在战争阴霾下人性的光辉。

图为纪念馆标志性建筑之一 王若希 供图

参观调研尾声,团队成员们纷纷在馆内的观众留言页留下了自己的感悟,也认真观看了其他参观者们的深刻留言。“原来爷爷总说‘不能忘’,是因为这些历史里藏着民族的骨头。”一位中学生的留言让团队成员深受触动,也让大家更加明确了此次实践活动的意义。

从历史调研到参观实践的延伸,将成为“青颂和平”项目连接过去与未来的重要纽带,让抗战精神跨越时空,在团队成员心中种下永不褪色的红色种子。成员们在回望历史中汲取奋进力量,立志将爱国情怀转化为投身国家建设的实际行动,让抗战精神在新的时代背景下焕发出更加耀眼的光芒。(通讯员 刘琪文)