为了了解蒸糕技艺流程与进一步探索当代传承路径,8月3日至8月4日,南京财经大学会计学院“青衿承遗”中华优秀文化传承团队前往江苏省盐城市射阳县开展暑期实践,深入学习蒸糕的制作技艺,感受非遗传承人的匠心独运,探索传统美食的活态传承路径。

实践定位:从文献走向灶台

实践队抵达蒸糕非遗文化传承地后,与蒸糕手艺传承人在当地蒸糕坊展开座谈。传承人介绍,以往人们对蒸糕的了解多停留在文字和影像资料,近几年来,蒸糕技艺于2021年列入盐城市非物质文化遗产名录,才让更多人了解到。经采访,团队了解到射阳蒸糕,以本地优质糯米、粳米为基,历经石磨碾粉、古法拌糖、枣木压模、柴火三蒸三焖等独特工序,最终形成绵软清甜、寓意吉祥的地方特色糕点。

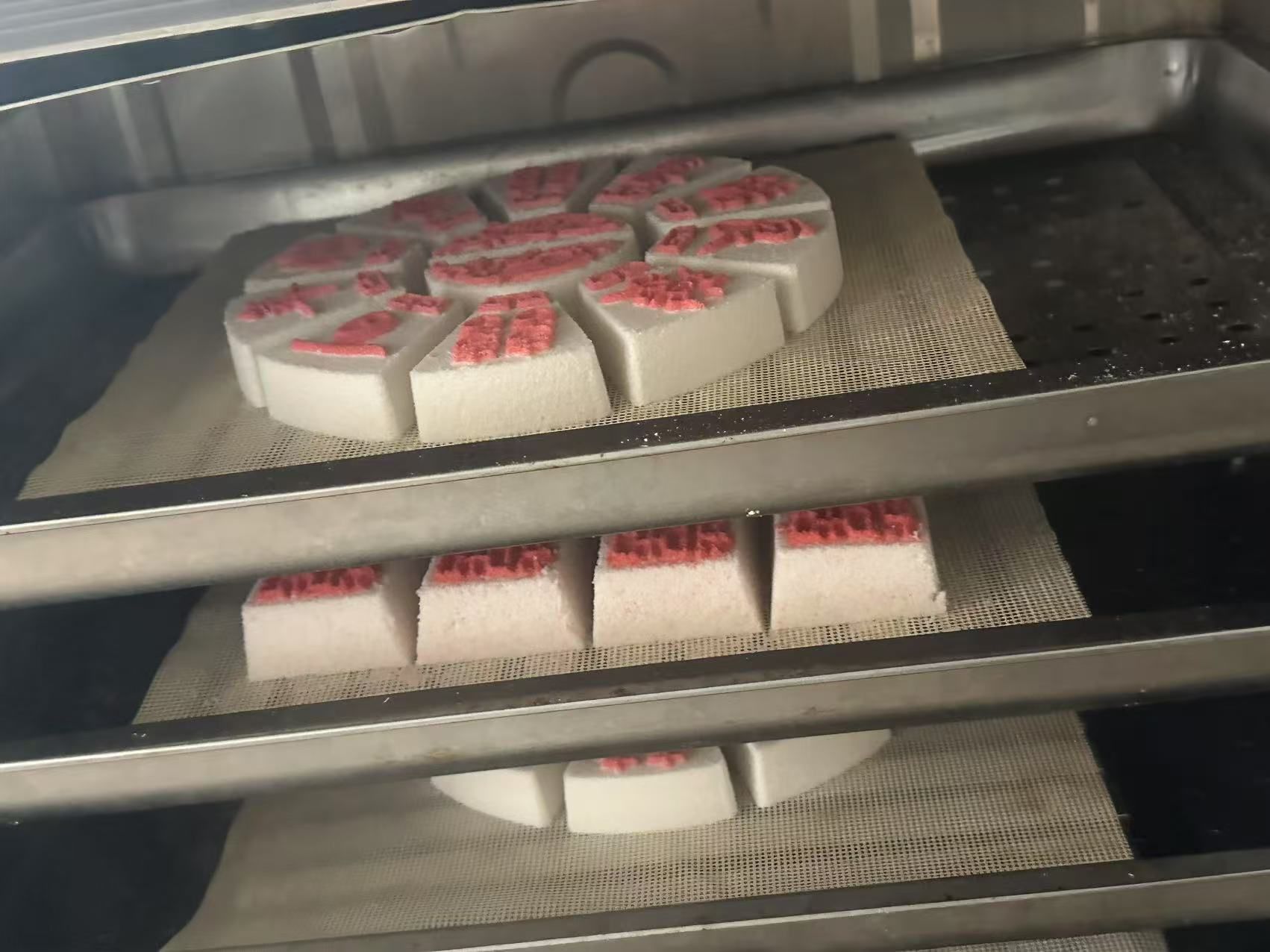

图为制作蒸糕 周于昕 供图

图为制作蒸糕 周于昕 供图

实践过程:火候与时间的传承

为进一步调研蒸糕技艺,团队切身体验了蒸糕制作全过程。首先是进行筛粉、拌粉,筛粉时需保持均匀力道与节奏,筛下细粉收集备用,筛上粗粒及时返磨,然后在直径1米的大陶盆内进行拌粉。团队练习采用“环形粉墙、中心注浆”技法:将细米粉筑成环形,中央凹陷处缓慢倒入温糖浆。四名团队成员同时操作,双手快速从外向内翻炒米粉。传承人现场纠正动作,强调“轻、快、匀”三要点,直至达到“捏团轻触即散”的合格状态,接着利用模具成型,使用8组祖传枣木模具(规格30×15×5厘米),纹样含“福”“寿”“双喜”等。学徒清洁模具后,均匀填入糕粉,确保纹路凹槽填实。然后压制定型:覆盖光滑木板后,用木槌垂直下压数次,通过按压声音及边缘密实度判断压力是否足够,适当调整力度。脱模时轻敲模具四角,确保糕胚完整无缺损。最后团队成员将蒸糕放入蒸笼,静待15分钟后拿出静置半小时。

图为制作蒸糕时 周于昕 供图

图为制作蒸糕时 周于昕 供图

实践延伸:面向未来的传承思考

近三年,该作坊通过“师徒制+集中培训”模式,考核认证7名合格制糕师,其中3人独立开设授权门店。2024年,“德生”射阳蒸糕获“江苏老字号”称号,年销量突破15万盒,70%通过电商销往省外。“手艺要传下去,光靠嘴巴讲不行,得让年轻人亲手做,在做的过程中体会门道。”蒸糕传承人笑道:“他们现在知道了,为什么糖浆烫了粉会结块,火候不到糕就发粘——这些道理,都是在一次次操作失败里悟出来的。”

图为团队实践合照 周于昕 供图

图为团队实践合照 周于昕 供图

通过这次暑期实践调研,“青衿承遗”中华优秀文化传承团队切实感受到非遗蒸糕传承文化的深刻内涵。工坊内闪烁的温控屏幕与沉稳转动的石磨,昭示着非遗传承的新范式:以科学度量传统,用数据延续匠心,让蒸汽中升腾的糯香打破时空的限制,触发一次舌尖滋味与历史脉络交织的悸动。射阳蒸糕作坊内的每一次淘米、每一次推磨、每一次控火,都是非遗技艺在当代的生动实践。传承人与学徒们用双手重复着古老的工序,用数据记录优化着经验的传递。未来,团队期望非遗保护不再是静态的展示,而是融入日常生产的活态传承。当标准化操作手册与祖传模具并置,当电商订单与柴火灶台共存,射阳蒸糕的传承之路,就能够通过这些扎实的实践,一步步走向更广阔的未来。(通讯员 周于昕)