7月3日,南京财经大学“乡遇青禾”暑期社会实践团队前往徐州经开区徐庄镇千菇园开展暑期调研活动。团队通过调研菌菇种植基地、访谈交流、参与基地活动等多种形式,深入探索当地特色菌菇产业升级密码。

图为运营经理刘奇为团队成员介绍千菇园产业发展概况 潘宇彤 供图

图为运营经理刘奇为团队成员介绍千菇园产业发展概况 潘宇彤 供图

千菇园发展历程:由夫妻菇棚到特色产业

通过与运营经理刘奇交流沟通,团队成员详细了解千菇园的发展历程。从2003年的一间夫妻菇棚起步,徐庄镇千菇园历经二十载发展,如今已成为带动乡村振兴的强劲引擎。2022年,千菇园敏锐捕捉农文旅融合机遇,打造了集食用菌种植、采摘体验、科普研学于一体的特色园区,为当地带来了更多的流量。千菇园用小小的蘑菇,书写着乡村振兴的生动答卷,也让团队成员看到乡村发展的无限可能。

在千菇园生产大棚里,团队成员遇到种菇的张大妈。她笑着说:“每年刮菇季,周边农户都爱来这儿干活,平均每天能刮200斤,一斤6毛钱,在家门口就能增收,大伙都乐意!”如今,食用菌产业已成为徐庄镇周边农民增收致富的主导产业之一。

图为运营经理向团队成员展示方舱内银耳生长情况 潘宇彤 供图

图为运营经理向团队成员展示方舱内银耳生长情况 潘宇彤 供图

菇棚深处:科技赋能菌菇作物种植

在产业园内,团队成员发现这里没有传统农业的“面朝黄土背朝天”,取而代之的是科技赋能下的现代化菌菇种植场景。“在‘益农兴’党建联盟的牵头下,千菇园与各大高校、企业深化合作,成功实现了智能化种植。”运营经理刘奇介绍。“以前靠经验,现在靠数据。”现代物联网技术推动着菌菇种植从传统人工的“会种菇”向拥有现代科技的“慧种菇”转型。深入智能化菇棚内,一排排菌棒整齐排列,温湿度传感器实时监测环境数据,智能喷淋系统精准调控湿度……从“会”到“慧”的转变,让传统菌菇种植智慧化,为乡村振兴注入科技动力。

“5G智慧蘑菇种植方舱里使用了物联网传感器,能够实时获取菇棚内的温度、湿度、CO₂浓度等数据。种植人员在手机上就可以查看植物生长情况。”刘奇打开方舱门说道。同时,团队成员发现开舱后舱内会自动开启遮阳帘、喷雾等设备,时刻为不同菌菇品种创造最佳生长环境。相较于传统种植方式而言,在单位种植面积上,鸡腿菇的产量实现增长25%。团队成员王思琦表示,科技这股力量竟能让产业焕发这么大的生机,乡村振兴的路子真是越走越宽!

图为团队成员王思琦为小朋友们讲解菌菇知识 潘宇彤 供图

图为团队成员王思琦为小朋友们讲解菌菇知识 潘宇彤 供图

萌菌学堂:播撒科学与乡情的种子

据了解,千菇园在种植的基础上,还积极拓展基地作用。在党建联盟的引领下,千菇园新增研学项目,打造关爱阵地。团队成员王思琦头戴小红帽,为小朋友们带来了一堂生动的菌菇科普课。小老师提出问题,大家积极参与着这场名为“蘑菇属于动物还是植物”的讨论。“蘑菇属于真菌的一种,有木生菌、土生菌、虫生菌等多种分类……”,团队成员王思琦为小朋友们讲解道。

愉快的课堂结束后,团队成员带领小朋友们在手工蘑坊里用显微镜观察菌菇的微观世界,制作灵芝手工盆景。活动中笑声与讨论声交织,团队成员们通过趣味实验让知识活起来,小朋友们在互动中对菌菇产生了浓厚的兴趣。“这次实践让团队成员看到千菇园产业创新发展的无限生命力。”团队负责人邵韵兮表示,“党员帮扶棚里的村民和研学课堂里的孩子们,共同展现了乡村振兴的活力与希望。”

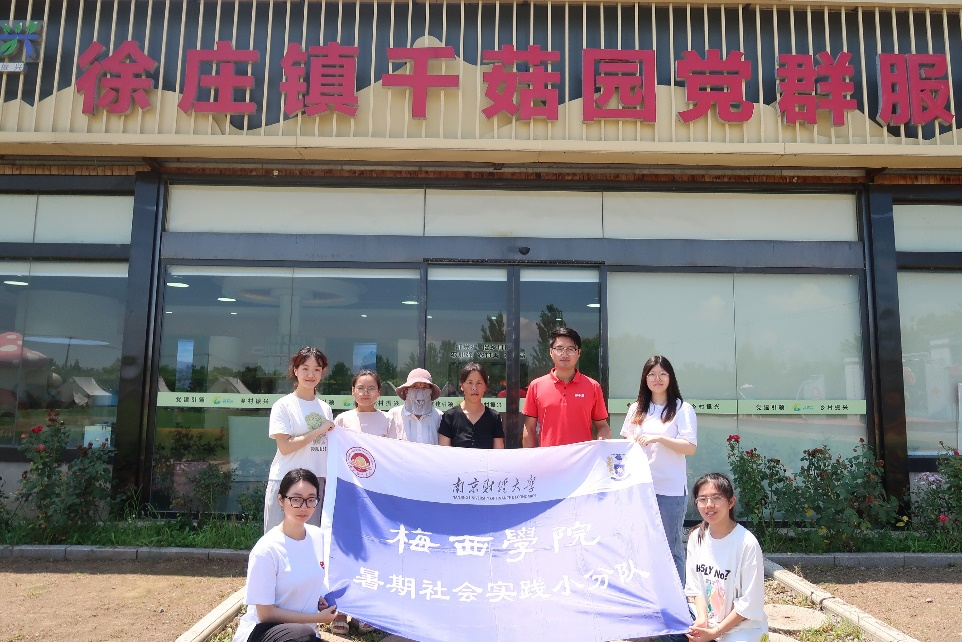

图为合影 郑欣怡 供图

此次徐庄镇千菇园之行,团队成员以青年学子的视角,见证了乡村振兴路上地方特色产业的兴旺。团队下一步将总结特色产业创新性发展路径,进而为乡村振兴建言献策。在千菇园,菇香四溢,一幅产业兴、农民富、乡村美的振兴画卷正在坚实的组织根基上徐徐展开。(通讯员 邵韵兮 王思琦)