2025年8月的关中平原,暑气裹挟着麦香在沟壑间流转。南京财经大学艺术设计学院“黄河流域非遗文化后期探究”团队踏上陕西省渭南市澄城县的土地,目的地是被誉为“花馍之乡”的红云实践基地。这里的黄土墙上,斑驳的窗棂框住了一片湛蓝,而窗内蒸腾的热气中,正氤氲着一门延续千年的手艺——澄城花馍。

“你们看这对‘石榴馍’,褶子要捏得像真石榴开裂,里头的‘籽粒’得用红豆嵌得均匀,才能讨个‘多子多福’的好彩头。”62岁的花馍非遗传承人申红云站在案板前,布满老茧的手指捏起一团发酵好的面团,转瞬间便赋予其生命的形态。她面前的竹筐里,摆满了各式各样的花馍成品:春节祭祖的“枣山”层叠如峰,端午辟邪的“老虎馍”威风凛凛,婚庆用的“龙凤呈祥馍”流光溢彩,甚至还有为新生儿庆生的“囫囵馍”,圆圆满满如一轮满月。

团队成员围在案板旁,目光紧紧追随着申红云老师的动作。面团在她手中仿佛有了灵性,揉、搓、捏、压、剪、挑、染,简单的麦粉与清水,在数十道工序的打磨下,蜕变为承载着民俗记忆的艺术品。“做花馍讲究‘三分做,七分蒸’,火候差一分,馍的色泽、口感就会差千里。”申红云掀开冒着白汽的蒸笼,一股混合着麦香与枣甜的热气扑面而来,笼屉里的花馍通体金黄,宛如一件件刚出炉的黄金雕塑。

澄城花馍的历史,可追溯至新石器时代。当地考古发现的陶甑残片上,便有类似花馍的纹饰,印证着这门手艺与黄河农耕文明的深厚羁绊。在漫长的岁月里,花馍不仅是果腹的食物,更成为节庆仪式中不可或缺的“礼器”。婚丧嫁娶、岁时节令,乡亲们总会用花馍传递情感:老人过寿要蒸“寿桃馍”,期盼长寿安康;孩子满月要送“耍馍”,寓意茁壮成长;就连农耕时节,也要蒸“麦朵馍”供奉神灵,祈求五谷丰登。

“你看这‘鱼馍’的尾巴,得捏出三道弯,像黄河里游的活鱼才对。”申红云老师拿起一个巴掌大的鱼形花馍,指着尾巴处的褶皱向同学们解释,“咱澄城在黄河岸边,老辈人做花馍总想着水里的鱼、地里的麦,这都是过日子的念想。”

“以前啊,腊月里的村子比过年还热闹。”申红云坐在院子里的老槐树下,手里摩挲着一个未完成的“老虎馍”,语气里带着几分怀念。她回忆起上世纪七八十年代的场景:家家户户的妇女都会在腊月里聚集到一起,支起大案板,和面、发面、塑形,院子里飘着麦香,笑声能传到村头。“那时候比着做,你家的老虎馍捏得精神,我家的枣山堆得高,谁家的花馍做得好,能在村里夸上一年。”

但这样的场景,如今已很难见到。申红云老师的徒弟里,最年轻的也已年过四十,而她的三个子女中,只有女儿偶尔会跟着学做简单的样式。“年轻人觉得这活儿麻烦,发面要等三四个小时,捏花样得耐着性子,一天下来也做不了几个。”她叹了口气,指着墙角堆放的塑料花馍模具道,“现在超市里有现成的,十几块钱就能买一大盒,谁还愿意费那劲?”

团队成员在与当地村民的交流中发现,花馍的式微并非个例。随着城镇化进程加快,年轻人大多外出务工,传统的节庆仪式逐渐简化,花馍作为“仪式载体”的需求也在减少。一位村民告诉同学们:“以前结婚,男方要送‘龙凤馍’,女方要回‘石榴馍’,光是准备这些花馍就得忙上一周。现在年轻人图省事,直接换成了蛋糕,简单又时髦。”

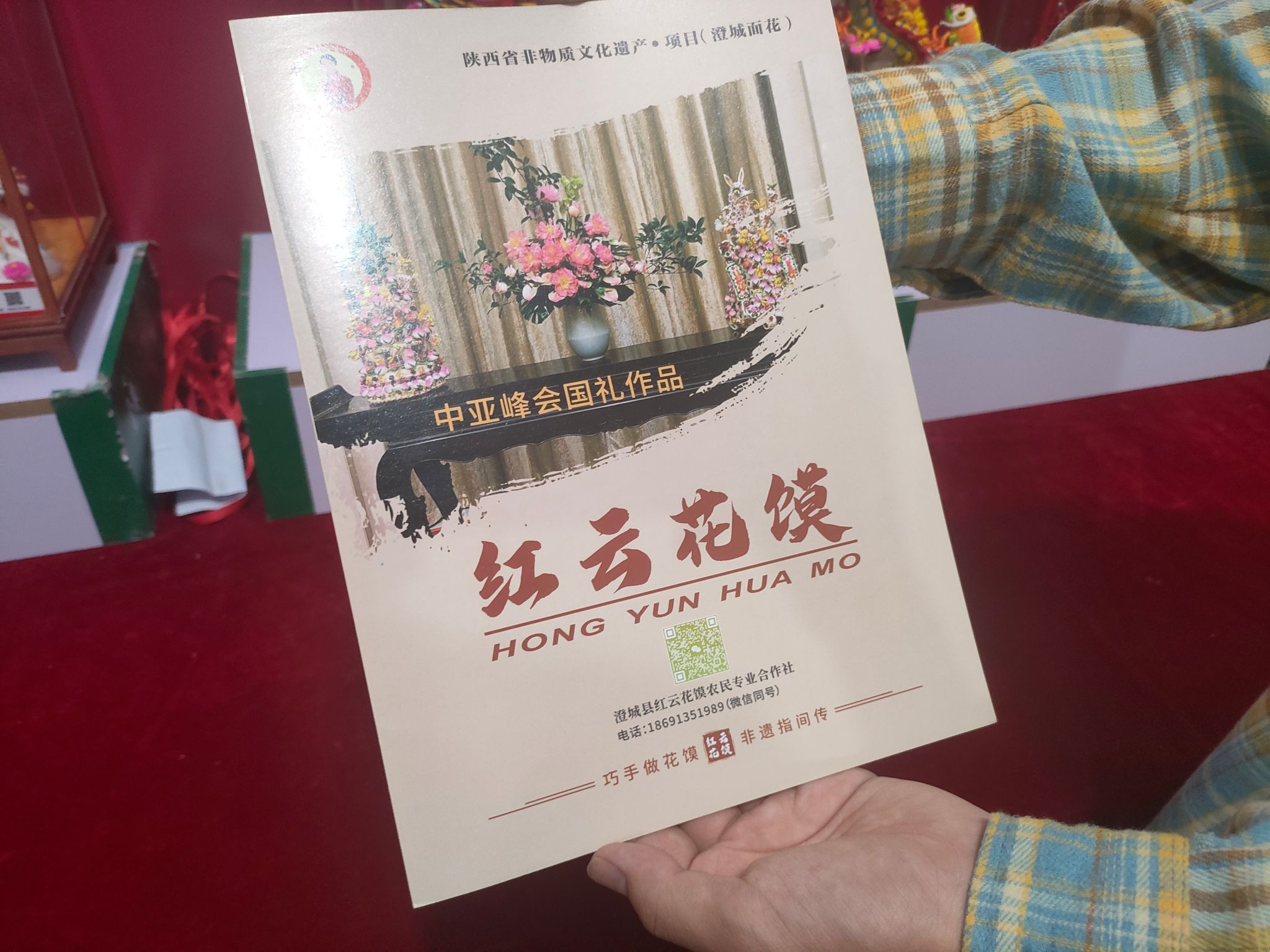

图为黄河流域非遗文化后期探究团队在与当地村民交流过程中拍下 谢吉文 供图

图为黄河流域非遗文化后期探究团队在与当地村民交流过程中拍下 谢吉文 供图

更现实的问题是经济效益。申红云算了一笔账:一个复杂的“十二属相馍”,从和面到蒸熟需要一整天,成本约20元,售价最多50元,而她外出打零工一天能挣200元。“辛辛苦苦做一天,不如出去干半天活,年轻人自然不愿意学。”她的话语里,藏着传统手艺在市场经济冲击下的无奈。

团队成员白一阳同学在实践日志里写道:“当申奶奶说‘可能再过十年,就没人会做‘枣山馍’了’时,我突然明白‘非遗失传’不是一句空话。那些在指尖流转的纹路里,藏着的是一个民族的生活智慧,一旦消失,就再也找不回来了。”

“您看,这是我们用3D建模还原的‘老虎馍’纹样,通过AR技术,扫描图片就能看到制作步骤的动态演示。”团队成员谢吉文同学打开平板电脑,向申红云展示着团队前期开发的数字工具。屏幕上,虚拟的面团随着手指滑动逐渐成形,每一个褶皱的捏法都有详细的标注。申红云老师眯着眼睛凑近看,惊讶地说:“这东西真能教会人?比我手把手教还清楚?”

这正是“黄河流域非遗文化后期探究”团队的核心使命。团队希望用现代技术为传统非遗“赋能”。在澄城的三天里,团队不仅用4K摄像机记录了申红云老师制作花馍的全过程,还通过三维扫描技术建立了花馍纹样的数字库,计划后续开发线上课程和互动游戏,让更多人能“云学习”花馍制作。

“我们不是要取代手工制作,而是想让更多人了解这门手艺。”团队指导老师徐娟老师解释道,“比如年轻人喜欢的盲盒、潮玩,能不能和花馍结合?我们设计了‘花馍表情包’‘非遗数字藏品’,就是想让传统符号融入现代生活场景。”

团队的想法与申红云老师不谋而合,老师主动提出,可以提供家里的老模具和祖传配方,支持团队进行创新研发。“只要能让更多人知道澄城花馍,我不怕改。”她笑着说,“说不定以后年轻人拿着手机学做花馍,比我们当年围着案板学还热闹呢。”

在与当地文旅部门的座谈中,团队还提出了“非遗+乡村振兴”的合作方案:一方面通过电商平台销售定制化花馍礼盒,另一方面开发“花馍研学路线”,让游客体验从磨面到蒸馍的全过程。“申奶奶的花馍不仅是手工艺品,更是乡村旅游的‘活名片’。”团队成员白一阳同学说。

图为黄河流域非遗文化后期探究团队结束时合影留念 白一阳 供图

图为黄河流域非遗文化后期探究团队结束时合影留念 白一阳 供图

离开澄城那天,团队成员收到了申红云赠送的礼物——一篮刚蒸好的“麦朵馍”。馍的形状像饱满的麦穗,咬一口,麦香在舌尖散开,带着阳光与土地的味道。“这是咱黄河边的味道,可不能让它断了。”申红云老师的话,让同学们久久不能平静。

此次澄城之行,让“黄河流域非遗文化后期探究”团队深刻认识到:非遗不是博物馆里的标本,而是活在生活中的智慧。花馍的式微,表面是手艺的失传,实则是传统生活方式的转变。要让非遗“活下去”,不能只靠“保护”,更要让它融入现代生活,找到新的“用武之地”。

正如团队在实践总结中所写:“数智技术是工具,而非目的。真正的传承,是让花馍从节庆的‘仪式品’变回生活的‘必需品’——它可以是年轻人茶歇时的创意点心,可以是孩子们的手工教具,也可以是城市里的伴手礼。当传统手艺重新找到与当代人对话的方式,非遗才能真正实现‘活态传承’。”

黄河依旧东流,而黄河岸边的手艺人们,正与像“黄河流域非遗文化后期探究”团队这样的年轻人一起,在传统与现代的交汇处,寻找着一条让文化记忆永续的道路。澄城花馍的麦香里,不仅飘着千年的历史,更孕育着未来的希望。(通讯员 谢吉文 白一阳)