8月25至8月27日,为深化对中华民族多元一体文化底蕴的理解,南京财经大学会计学院“丝路薪火·文润边疆”实践团前往新疆博物馆,参观“新疆历史文物展”,通过近距离观摩珍贵文物、聆听历史讲解,深入探寻新疆地区的历史脉络,感悟中华民族多元一体的文化交融魅力。

触摸历史脉络:从远古遗存到文明交融

踏入展厅,入口处一方黑色哑光展板格外醒目,鎏金字体镌刻的前言缓缓映入眼帘:“新疆地处中国西北,从汉代至清代中晚期,天山南北广袤地域始终与中原紧密相连”。文字间悄然串联起千年脉络——从汉代张骞通西域、设立西域都护府将其纳入行政管辖,到唐代安西都护府的经营、清代伊犁将军的驻守,每一段历史节点都印证着天山南北在政治建制、文化交融与经济往来上,与中原大地从未割裂的紧密联结。队员们驻足凝望,这段文字勾勒出新疆历史的宏观轮廓,也让那份跨越千年的家国联结,在眼前变得具体而厚重。

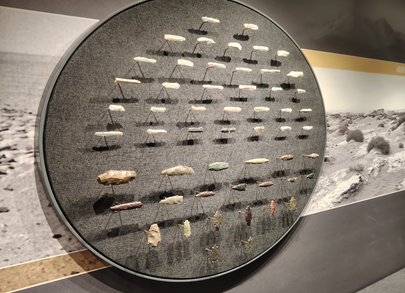

图为旧石器时代石器 刘奕菲 供图

在讲解员的引导下,大家首先聚焦旧石器时代展区:距今4万—3万年的骆驼石旧石器遗址展品前,黑色页岩打制的砍砸器、刮削器等石器静静陈列,其单向加工的工艺与勒瓦娄哇技术风格的石片,印证着新疆北部早期人类的生存智慧。这些粗糙却实用的石器,让人们触摸到四五万年前先民狩猎采集的生活场景,更直观理解新疆地区人类活动的悠久历史。

图为先秦时期展品 刘奕菲 供图

步入先秦时期展区,彩陶、黍粟遗存、“山”字纹铜镜等文物,串联起新疆与中原的文化纽带。展柜中,源自中原的黍粟与西域传入的小麦遗存并置,青铜冶炼技术与游牧文化交融的物证一一呈现。早在先秦,新疆就已成为多元文化交流的枢纽——中原农耕文明与西域游牧文明在这里碰撞,还吸收了西亚的畜牧、冶炼技术,这正是中华文明开放包容的生动体现。

凝视文物细节:艺术与文明的对话

图为彩绘天王俑供图 刘奕菲 供图

展览中,诸多文物以细节传递历史温度:唐代彩绘天王俑气势恢宏,武士铠甲上的彩绘花纹细腻精美,生动展现唐代雕塑艺术的精湛;先秦彩陶的纹样、汉代织锦的图案,既有中原审美意趣,又融入西域艺术风格;还有距今数千年的石器、骨器,虽历经岁月侵蚀,仍留存着先民生活的痕迹。

看着这些文物,仿佛能穿越时空:先秦的陶匠捏塑泥坯,唐代的画工描绘彩俑,丝路商人运送织物……学生们在文物前驻足良久,从器型、纹饰、工艺中解读历史密码,感受不同时代的艺术创造力与文化融合脉络。

以史为鉴:厚植文化自信与家国情怀

图为成员参观历史文物展 刘奕菲 供图

此次研学中,队员们不仅惊叹于文物的精美,更深刻认识到新疆地区“始终扎根中华文明沃土”的历史逻辑。从旧石器时代的人类活动,到先秦以来与中原的持续交流,再到汉唐以降多元文化的交融共生,新疆的历史始终是中华民族历史的有机组成部分。

“以前对新疆历史的了解较零散,这次通过文物实证,真切体会到‘多元一体’的深厚根基。”队员们将以此次调研为契机,进一步学习边疆历史,增强文化自信,以实际行动铸牢中华民族共同体意识。此次研学活动,让队员们从文物中读懂“边疆与中原同源共生”的历史,在文化浸润中树立正确的国家观、历史观,推动思政教育与文化传承深度融合。(通讯员 徐欣怡)