8月5日至8月24日,南京财经大学新闻与文化传播学院“锦传天下”团队深入南京云锦博物馆与1912街头,开展了一场别开生面的云锦文化保护行动。

街头调查揭示文化危机

八月的南京热浪翻滚,在1912街区的梧桐树荫下,“锦传天下”团队开展问卷调查。

“您了解南京云锦吗?”队员束瑞思询问一位年轻女孩。

“听说过,是很贵的丝绸吧?”女孩不确定地回答,“好像在博物馆见过。”

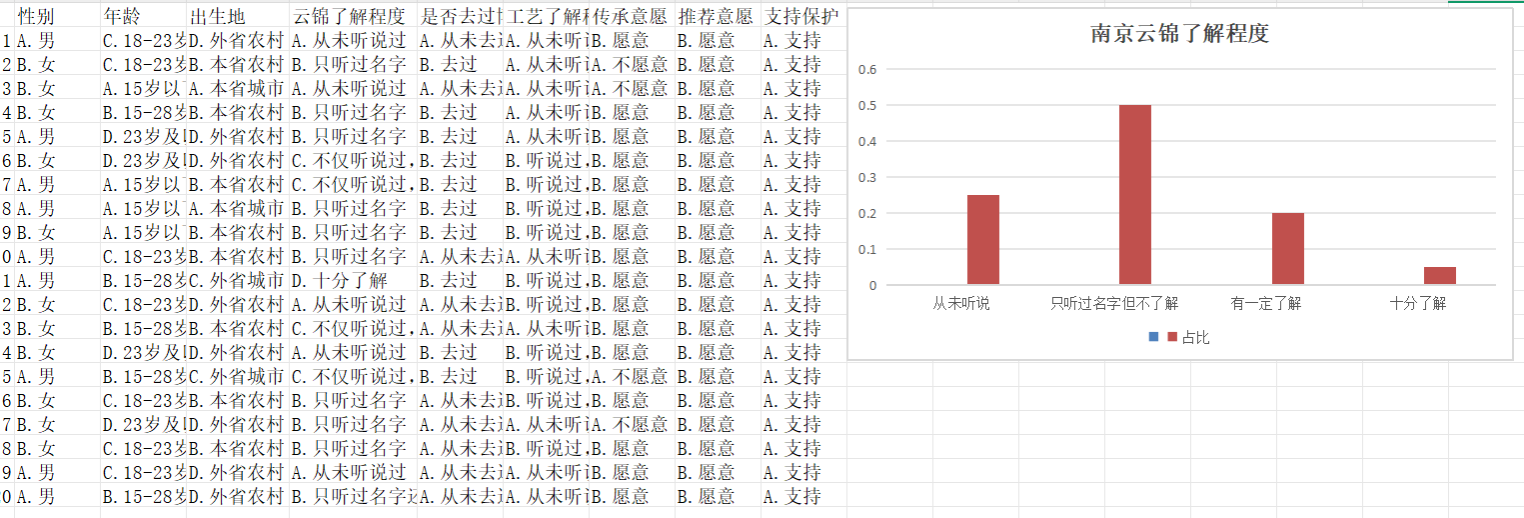

图为调查数据 “锦传天下”团队 供图

当然,除了数据之外团队也有其他收获。在随机采访中,成员们向路人提出了“对南京云锦的传承、发展与保护有何建议”的问题,收获了诸多精彩回应。一位年轻人提出:“可以开发云锦主题的国风手游,让玩家体验织造过程,既有趣又能普及知识。”带着孩子的母亲建议:“博物馆应该开设更多亲子体验课,让孩子亲手操作简易织机,从小培养兴趣。”另有路人表示:“云锦元素应该融入日常用品,比如设计云纹口罩、织金手机壳,让传统美学走进现代生活。”这些想法给团队提供了有价值的参考意见。

博物馆深处的文化震撼

带着街头调查的发现,团队走进了南京云锦博物馆与江宁织造博物馆。凉爽的展馆内,时光仿佛回到了600年前的明代织造局。

在“镇馆之宝”明代万历皇帝龙袍复制品前,队员们久久驻足。这件用真金线和孔雀羽线织造的龙袍,在灯光下流转着璀璨的光芒。“看这些龙纹,”博物馆讲解员指着衣袖部位,“每一片鳞甲都需要单独织入金线,这种‘挖花盘织'的工艺,至今无法被机器替代。”

图为云锦博物馆工匠操作织机 “锦传天下”团队 供图

在江宁织造博物馆工艺展示区,团队亲眼见到了传说中的大花楼木织机。5.6米长、4米高的庞然大物需要两个人配合操作——楼上的拽花工提拉经线,楼下的织工投梭织纬。“一天只能织5-6厘米,”操作师傅说,“所以才有寸锦寸金的说法。”

传承是一场双向奔赴

传承是一场跨越时空的双向奔赴。年轻的成员们俯身研究“挑花结本”的编程智慧,在妆花缎的流光溢彩中读懂祖先的审美密码。而云锦也在用它的方式走向大众——纹样化作现代设计的灵感源泉,织造哲学启迪着当代科技思维。这场奔赴中,成员们不再是文化的旁观者,而是成为传承链上鲜活的一环,让古老技艺在青春脉搏中重获新生。

“传承不是单方面的灌输,而是双向的奔赴。”团队在实践报告中写道:“当我们主动走向传统,传统也会以新的姿态走向我们。云锦的经纬之间,连接的不只是丝线,更是过去与未来、传统与创新、坚守与突破。”

图为团队前往江宁织造博物馆调查研究 郑佳怡 供图

从街头调查到博物馆深研,此次调研探访活动为团队成员们提供了传承与保护南京云锦的新思路。成员们意识到,真正的传承不是将古老技艺封存在博物馆中,而是让文化基因融入当代生活。用脚步丈量文化传承的断层,用创意搭建古今对话的桥梁,才能使六百年的云锦在新时代织就新的光华。(通讯员 郑佳怡 吕思琪)