2025年8月10日至8月13日,为深化红色文化学习,推动艺术创作与红色精神深度融合,南京财经大学艺术设计学院“赤焰彭城”实践团走进徐州淮海战役纪念馆,用艺术视角触摸历史印记,为后续红色主题艺术创作收集素材,让革命精神通过设计语言在新时代焕发新活力,切实推动红色文化的传承与弘扬。

历史场馆:凝固热血记忆的红色坐标

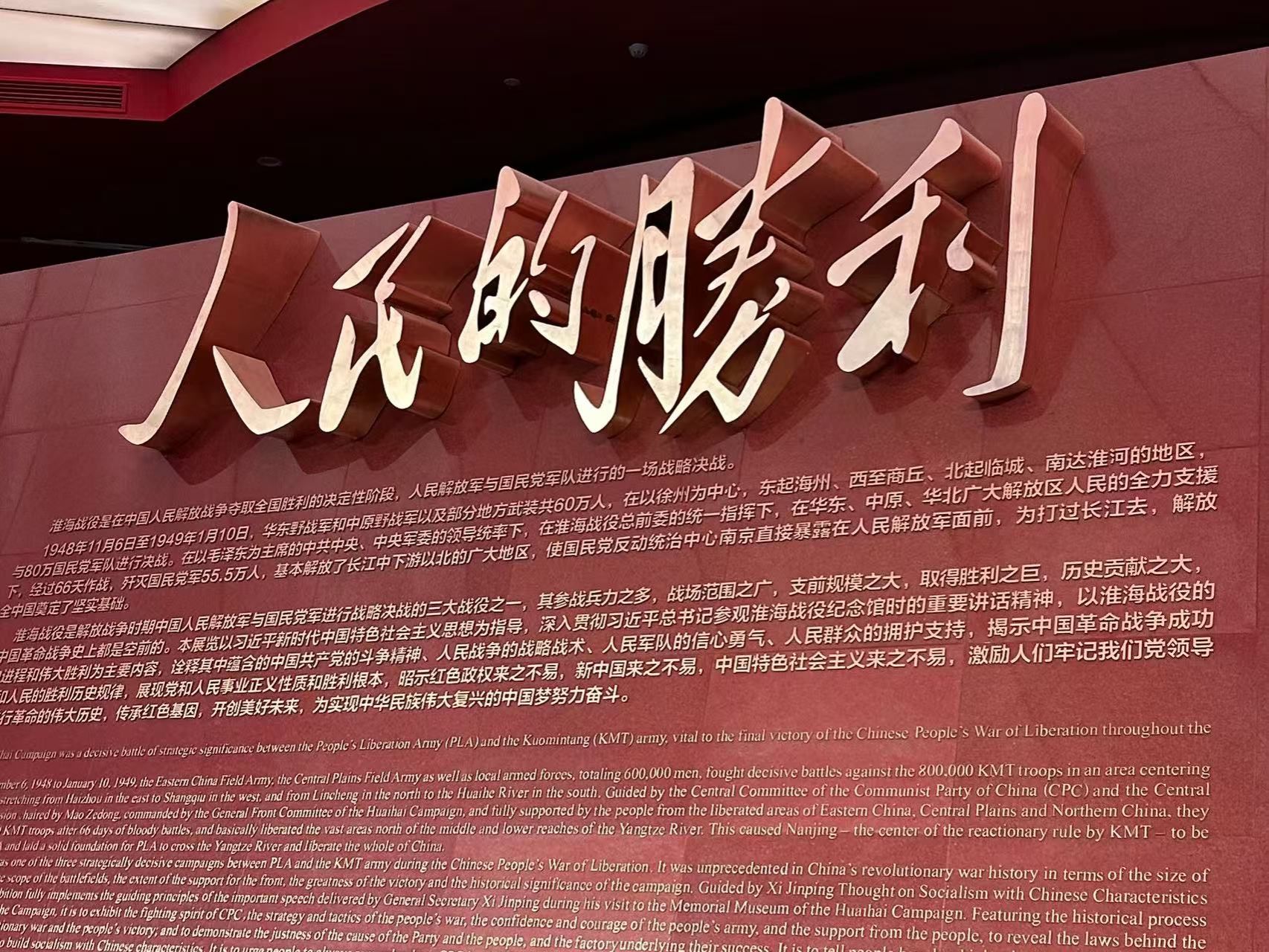

徐州淮海战役纪念馆静立在城市一角,却承载着1948 年至1949年淮海战役的壮阔历史。这里的每一座雕塑、每一件文物,都记录着中国人民解放军与群众同心协力、奋勇拼搏的峥嵘岁月,是弘扬革命精神、传承红色基因的重要载体。当“赤焰彭城”实践团成员踏入纪念馆,阳光透过展厅玻璃洒在“人民胜利”主题浮雕上,战士们冲锋的姿态仿佛冲破时光束缚,将成员们带入那个战火纷飞的年代,让大家直观感受到红色历史的厚重与震撼。

图为淮海纪念馆“人民胜利”浮雕 胡梓轩 供图

实地探访:在历史细节中感悟红色精神

实践团以“挖掘红色元素,传承战役精神”为目标,有序开启调研。第一站是“战前形势”展区,玻璃展柜内,泛黄的战略部署图上还留着红色批注,锈迹斑斑的步枪枪托处缠着褪色的布条,这些带着历史温度的细节,让红色历史变得可触可感。枪身上的每一处磨损都是历史的印记,也是红色精神的具象体现,把这些细节融入创作,能让更多人通过作品感受到革命先辈的不易,更好地传承红色文化。

图为团队成员研读“战前形势”史料图 胡梓轩 供图

在“战役实施”展区,动态沙盘与多媒体投影联动,生动还原着淮海战役三个阶段的战斗场景。当画面切换到解放军战士徒涉结冰河流时,讲解员的声音缓缓响起:“当时气温低至零下十几度,战士们冒着枪林弹雨,蹚过刺骨的河水向阵地冲锋。”实践团成员纷纷停下脚步,胡梓轩举着相机连续拍摄沙盘灯光变化,刘小源在笔记本上记录场景细节:“这样的历史场景太有冲击力了,我们要把这种坚韧不拔的精神通过创作传递出去,让红色精神感染更多人。”

在周恩来同志视察淮海战役前线的复原场景前,成员们驻足良久。木质办公桌上,墨水瓶旁放着半张写满字的信纸,台灯电线沿着桌角垂下,仿佛下一秒就会有人坐下继续工作。“以前在课本上了解淮海战役,总觉得历史很遥远。”实践团成员胡晴轻声说,“现在看到这些真实的场景和文物,才真正明白‘人民战争’的意义,也更清楚自己肩负着传承红色文化的责任,要让更多同龄人了解这段历史,珍惜当下的幸福生活。”

图为解放军战士群雕 房文竹 供图

成员研讨:以创作之力传承红色文化

实地调研结束后,实践团在纪念馆休息区开展内部研讨,围绕“如何通过艺术创作传承红色文化”展开深入交流,结合白天收集的素材分享感悟与思路,并展示了自己记录的红色符号素材,实践团成员房文竹说:“今天在展厅看到的冲锋号、五角星,还有支前独轮车,都是红色文化的重要象征,我们可以简化它们的线条,用更贴近大众审美的方式呈现,让红色元素融入日常生活,让红色文化潜移默化地影响更多人。”

研讨中,实践团成员房文竹提问:“如何让红色主题创作不显得生硬,更易被大众接受?”实践团成员刘小源结合速写本上的草图回应:“关键是找到红色文化与现代生活的结合点,比如把五角星、冲锋号等符号简化成符合现代审美的元素,用温和的色彩搭配,让作品既有红色底蕴,又能融入日常场景,这样红色文化才能真正走进大众视野,实现有效传承。”大家还围绕“红色故事的年轻化表达” 展开讨论,一致认为可以用更生动、更具象的创作形式,让红色历史故事更易被青年群体接受,激发年轻人传承红色文化的热情。

实践升华:让红色基因融入创作、代代相传

调研接近尾声,实践团在纪念馆广场整理素材。成员们的资料册里,贴着42组红色符号样本,标注着“冲锋号线条特征”“支前独轮车比例”等细节;相机里存着60余张展陈空间照片,从灯光角度到展品布局都有记录,这些素材不仅是创作的基础,更是传承红色文化的宝贵财富。

“这次调研让我们对红色文化有了更深刻的理解,也明确了通过创作传承红色文化的方向。” 实践团负责人胡梓轩翻着素材册说,“接下来,我们会将收集的红色元素融入各类艺术创作,用大家喜闻乐见的形式呈现红色故事,让更多人通过作品了解淮海战役历史,感受红色精神,推动红色文化的传承。”

图为“赤焰彭城” 团队合 胡梓轩 供图

从晨光微亮到夕阳西下,“赤焰彭城” 实践团在纪念馆的一天,是与红色历史对话、与革命精神共鸣的一天。这些收集的素材、记录的细节,终将转化为一件件承载红色记忆的艺术作品,让淮海战役精神焕发新的生命力,推动红色文化在新时代持续传递、熠熠生辉。(通讯员 刘小源)