百舸网襄阳8月10日电(通讯员 罗俊兰)8月10日,南京财经大学法学院“字正腔圆乡村行”团队于湖北省襄阳市保康县后坪镇进行的“字正腔圆乡村行”活动顺利落幕。

声韵传情,文化启智——活动背景

“三下乡”作为中国大学生的一项传统社会实践活动,旨在通过大学生的参与,促进农村地区的文化、科技和卫生事业的发展。随着我国教育事业的不断发展,普通话作为国家通用语言,其普及程度对于促进社会交流、提高国民素质具有重要意义。然而,在一些偏远乡村地区,普通话的普及程度仍然有待提高。为了缩小城乡教育差距,提高乡村地区普通话水平,南京财经大学法学院的“字正腔圆乡村行”团队特别聚焦于普通话的推广,希望通过教育的力量,让更多农村孩子能够掌握标准的普通话,提升他们的语言表达能力和综合素质。

语润心田,字铸灵魂——活动目的

本次活动旨在通过支教来提高普通话在乡村的普及率,提高乡村学生的语言表达能力,增强他们对中华文化的认同感,为他们能够讲好中国故事,传播好中国声音打下坚实的语言基础;同时也为乡村教育注入新鲜血液,激发学生的学习兴趣和求知欲望。

音韵流转,字字珠玑——活动内容

普通话教学:团队成员深入课堂,采用理论讲述、实践活动(朗读、演讲、情景剧)等生动有趣的教学方法,教授普通话发音、语调、语法等基础知识。在理论知识学习的过程中穿插实践活动加强记忆,帮助学生掌握普通话的正确使用方法,纠正他们的发音、日常使用、病句等常见问题。

文化体验:组织学生参与书法、朗诵、戏剧等文化活动,让学生在实践中感受普通话的魅力,增强文化自信,提高学生对于普通话的喜爱程度,进而提升他们的学习热情。

互动交流:通过座谈会、故事分享等形式,鼓励学生用普通话表达自己的想法和感受、讲述故事、描述事件等,提高他们的口语交际能力;同时,鼓励学生在活动过程中互相指正,提高活动的参与程度和学生积极性。

教育活力:除了普通话教学外,团队成员还为学生提供丰富多样、新颖别致的教学内容如手工制作、趣味答题、户外游戏等,帮助学生激发学习兴趣、拓宽学习视野。

图为学生制作手工折纸“汉堡” 周钰扬摄

声声入耳,字字入心——活动过程

团队成员在出发前进行了充分的准备,包括教学计划的制定、教学材料的准备以及与当地教育部门的沟通协调,并得到了当地教育部门的支持与帮助。7月27日,团队成员到达后坪镇,正式开始实施教学计划。

7月28日-8月9日,在教育部门、学生、学生家长的配合下,团队成员按照计划开展教学活动。主要对学生进行了三个阶段教学:

基础知识教学:通过团队成员生动有趣地讲解致力于提高学生们对于普通话基础知识的了解。

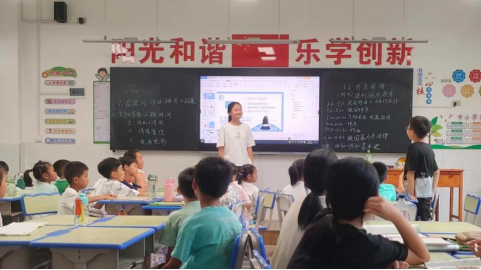

图为团队成员进行普通话基础知识教学 罗俊兰摄

实践应用教学:通过朗诵、演讲、情景剧等有趣的实践方式让学生的普通话能够得到实践训练。

巩固提升教学:开展普通话进阶的理论知识的教学和实践,旨在推动学生普通话使用更加准确。

图为团队成员进行普通话进阶的理论教学 罗俊兰摄

随着三个教学目标的达成,团队成员顺利完成了教学任务,提高了学生的普通话水平并激发了他们对于学习普通话的热情。在这过程中,团队成员与学生建立了良好的师生关系,度过了一段快乐、充实的时光。

活动结束后,团队成员收集了学生和家长的反馈意见,在与当地教育部门、团委进行会议探讨后对活动进行了总结和反思,为今后的支教活动提供了宝贵经验。

声声有应,字字有因——活动成果

通过本次“字正腔圆乡村行”活动,学生们不仅普通话水平有了显著提高,对学习的兴趣也更加浓厚。同时,团队成员也收获了成长的宝贵经验和令人难忘的支教时光,深刻体会到了教育的力量和责任。本次活动不仅是一次支教,更是一次普通话的普及活动、一段文化交流和心灵碰撞的过程。它让乡村孩子们感受到了普通话的魅力,也让团队成员体会到了劳动的魅力、教书育人的深远意义。

声声不息,字字传情——结语

随着活动的圆满结束,“字正腔圆乡村行”团队更加坚信,教育能够改变一个人,甚至一个地区的命运;普通话的普及更是推动教育资源横向发展的重要力量。因此,团队成员们纷纷表示,要重视普通话的推广、普及,今后将继续投身于普通话普及和支教的事业中去,为更多乡村孩子带去温暖。

投稿:法学院 罗俊兰

审稿:法学院 罗俊兰